通所介護計画書の書き方|目的や作成手順を解説

2023.02.13

通所介護計画書は、ケアプランをもとに通所介護を利用される方の目標や希望を叶えるための計画が記載された重要な書類です。

しかし、通所介護計画書がケアプランの丸写しだったり、実地指導を切り抜けるための一時しのぎの書類になっていないでしょうか?

通所介護を利用される方の中には、家族の強い希望でしぶしぶ通われていたり、通所介護の利用に不安を感じられたりする方もいらっしゃいます。

そのため、通所介護計画書は利用者に通所介護を利用する意味や目的を伝える必要があります。

こちらの記事では、介護計画書の書き方から作成手順を詳しく紹介しています。

通所介護計画書を作成する際のポイントや記入例をあわせて解説するので、ぜひ最後までお読みください。

なお、株式会社ワイズマンでは、介護現場でのリスク管理やスタッフの教育について課題を感じている方に向けて「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。

介護・福祉現場の効率化とサービスの質向上を図るための実践的なアプローチを提案しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

そもそも通所介護計画書を作成する目的とは?

通所介護計画書は、事業者が通所介護サービスを提供する利用者ごとに作成する計画書です。

ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って作成します。

通所介護の利用には介護保険が適用されるため、サービスの提供を行うには通所介護計画書の作成が必要です。

通所介護計画書を作成する目的は、主に下記の2つです。

- 利用者やご家族に安心感を与えるため

- スタッフのケアサービスの向上を図るため

- 基本報酬の算定を行うため

それぞれの目的を確認して、通所介護計画書の重要性を把握しておきましょう。

なお、通所介護について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

関連記事:「デイサービス(通所介護)とは?種類や利用条件・費用、サービス内容を解説」

利用者やご家族に安心感を与えるため

通所介護計画書は、利用者やご家族にどのようなサービスを提供するかを説明できるため、安心感を与えられます。

利用者やご家族に提供するサービス内容を説明し、同意を得ることで安心して通所介護のサービスを利用してもらえます。

通所介護サービスを提供する事業主は、サービス提供後の容態や結果を利用者とご家族に説明する義務があるため、通所介護計画書の作成が必要です。

通所介護計画書は、サービス説明を円滑化し利用者やご家族に安心感を与えるために必須の書類です。

スタッフのケアサービスの向上を図るため

利用者の要望や課題を基に通所介護計画書を作成し、スタッフ全員が計画を把握することで質の高いケアサービスを実現できます。

計画書の内容をすべてのスタッフに共有すれば、統一性を保ちながら常に利用者の希望に沿ったサービスが提供できます。

スタッフの認識不足やケア内容の不一致を避けて、利用者満足度を向上させるためにも、通所介護計画書が必要です。

基本報酬の算定を行うため

通所介護サービスを提供した後に、基本報酬の算定を行うためには人員基準を満たしたうえで、通所介護計画書の作成が必要です。

通所介護計画書には、利用者の心身状況や要望、当面の目標、機能訓練の目標などケアサービスを提供するうえで、必要な情報を記載します。

通所介護の運営基準に「通所介護計画書の作成」と「利用者への内容説明」が含まれるため、基本報酬の算定をするために通所介護計画書の作成が必要です。

なお、介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方に向けて、「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。

通所介護計画書の作成手順

通所介護計画書を作成する際の手順は、次のとおりです。

- ケアプランを把握する

- 利用者およびご家族からヒアリングする

- 援助目標を設定する

- 通所介護計画書を作成する

- 利用者およびご家族の署名をもらう

- アセスメント、サービス実施状況の確認を行う

それぞれの手順を確認して、通所介護計画書を作成する際の参考にしてください。

①ケアプランを把握する

通所介護計画書を作成するためには、まずケアプランを把握する必要があります。

利用者の心身状況や日常生活における自立度、提供するサービス内容に目標などをケアプランから収集しましょう。

担当ケアマネジャーのケアプランをもとに、利用者の身体状況や日常生活自立度などの基本情報の情報収集を行い、通所介護計画書に記載する情報を整理します。

②利用者およびご家族からヒアリングする

通所介護計画書には、利用者およびご家族の要望や家庭での生活環境を記載する必要があるため、ヒアリングを行いましょう。

利用者やご家族からヒアリングした後に、利用者宅を訪問し生活状況や生活環境などの情報収集を行い、デイサービスの送迎が必要かどうか聞き取りを実施します。

自宅を訪問すれば、利用前の顔合わせもできるため、安心してサービスを受けてもらいやすいです。

③援助目標を設定する

ケアプランや利用者ご本人やご家族からヒアリングした情報をもとに、援助目標を設定します。

援助目標には、短期目標と長期目標があり、長期的に達成するべき目標を定めた後に、短期的に達成可能な目標を定めるとスムーズに目標を設定できます。

まずは利用者の課題や希望を洗い出し、身体状況や生活環境を基に短期目標と長期目標を設定しましょう。

④通所介護計画書を作成する

①~③で収集した情報をもとに計画書を作成します。

ケアプランの課題や目標をふまえ、目標を達成するためのサービス内容を具体的に記載してください。

なお、通所介護計画書の内容がケアプランと相違がないよう、注意する必要があります。

アセスメントの結果など、ケアプランと相違がある場合は、ケアマネージャーに相談して修正してもらいましょう。

通所介護計画書は、利用者やご家族、サービスを提供するすべてのスタッフが見るものなので、誰が見てもわかりやすい表現を意識することが大切です。

⑤利用者およびご家族の署名をもらう

計画書が完成したら、利用者・ご家族へサービス内容の説明を行い、同意の署名をもらいます。

同意の署名を得なければ、サービス提供を開始できません。

署名をもらった計画書の原本は事業所で保管し、利用者およびご家族にコピーを交付します。

さらにすべてのスタッフとケアマネージャーに計画書を共有する必要があるため、まずはケアマネージャーに計画書を交付してください。

⑥アセスメント、サービス実施状況の確認を行う

通所計画書の作成後は、サービス提供開始後の利用者の変化について確認が必要です。

アセスメントで利用者の変化やサービス実施状況を確認し、利用者やご家族の希望や状態に変化があった場合には、計画書の目標を更新してください。

利用者の状態や変化に応じて計画書を更新していくことで、最新の利用者に合った計画立案を実現できます。

通所介護計画書の書き方

通所介護計画書の作成は義務ですが、標準様式は定められていません。

ただし、計画書には以下の項目の記載が必要です。

それぞれの項目を確認して、通所介護計画書の書き方をマスターしましょう。

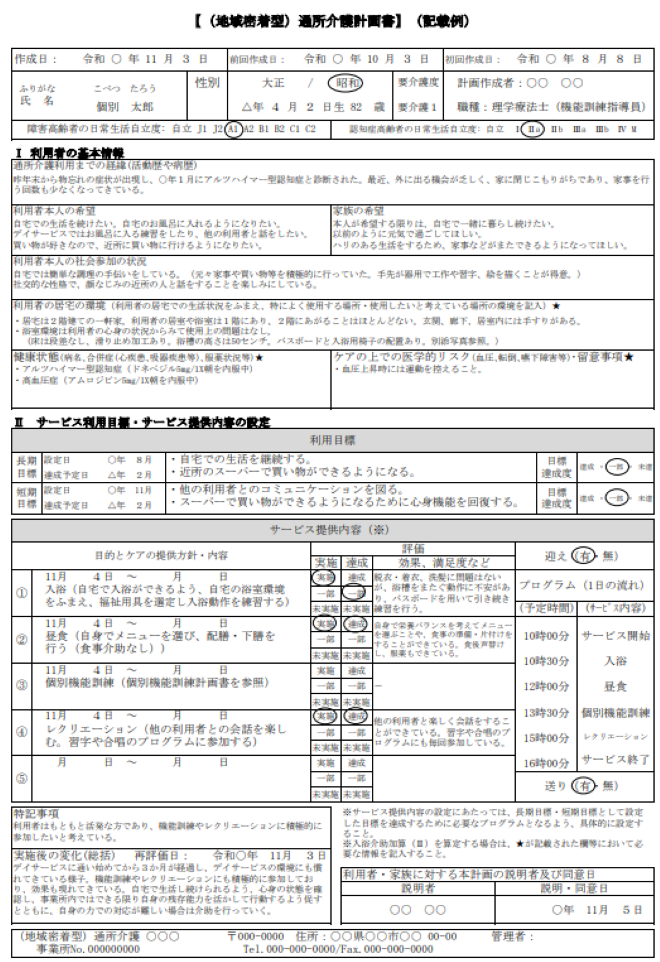

基本情報

運営基準に「ケアプラン内容に沿って作成しなければならない」と決まりがあるため、ケアマネジャーから提供されたケアプランをもとに利用者の基本情報を記載します。

基本情報には、以下の項目が含まれます。

- 作成日

- 前回作成日

- 初回作成日

- 氏名・生年月日

- 計画作成者・職種

- 日常生活自立度

- 通所介護の利用に至った経緯

- 利用者およびご家族の希望

- 利用者の社会参加状況

- 利用者の居宅環境

- 利用者の健康状態

- ケア上の医学的リスク

まずは計画書の作成日や作成者の情報、利用者の基本情報を記載しましょう。

利用者の状況

通所介護計画書を見て利用者の状況がわかるよう、日常生活の自由度や社会参加の状況を記載します。

フェイスシートやケアプランの内容をもとに、利用者の心身状況や日常生活における自立度について記載しましょう。

心身の健康状態だけでなく、ケアサービスを提供するうえで注意するべき医学的リスク、居住環境や自宅での生活、対人関係、私生活での楽しみなどを詳しく記載することが大切です。

通所介護サービスを利用するに至った経緯も記載して、当時と現在の様子を計画書から読み取れるよう情報を整理しましょう。

時間の経過によって利用者の状態がフェイスシートと違っている場合は、ケアマネジャーにその旨を伝えてケアプランを最新の情報に更新してください。

利用者およびご家族の希望

アセスメントを実施して、利用者およびご家族からの希望や要望、通所介護までの送迎の有無の必要性について確認しましょう。

アセスメントを行う場合に気をつけることは、ストレートに希望や要望を聞くのではなく、何気ない会話の中から利用者の困りごとや悩みごとに関する手掛かりを探ることです。

その理由は信頼関係を構築するためのプロセスになると同時に、利用者やご家族の希望が、本人も気づいていない無意識下に隠れている場合があるからです。

厚生労働省では、利用者の本当の希望を聞き取るために「興味・関心チェックシート」の使用を推奨しています。

援助目標

利用者の希望や目標をもとに、利用者に合った援助目標を立てます。

援助目標には短期目標と長期目標があり、短期目標は3カ月後、長期目標は6カ月後を目途に達成を目指す目標を記載してください。

目標の設定日と達成予定日、具体的な目標の内容、現在の達成度を記載することで、どのような目的でサービスを提供しているかひと目で把握できます。

援助目標はケアプラン内容を反映させる必要があるため、モニタリングを通じて、ケアマネジャーが短期目標を更新した場合は通所介護計画書も更新しなければなりません。

サービス提供内容

サービス提供内容には「通所介護を利用する目的とケアの提供方針」、「実施・達成度」、「効果・満足度」、「プログラム(1日の流れ)」を記載します。

計画書どおりにサービス提供が実施できているかを評価するうえで、サービス提供内容は重要な記載項目です。

実施・達成度を記載することで、実際に提供したサービスの質や量を把握し、効果・満足度の情報は今後の計画立案に役立てられます。

1日の流れを記載しておけば、サービス提供にあたるスタッフがスケジュールを間違えず、適切な方法でケアを実施できます。

特記事項

特記事項には、通所介護計画書を閲覧するスタッフに特筆して伝えるべき情報を記載しておきましょう。

利用者の性格や趣味、嗜好などスタッフが関わりやすくなるための私的な情報だけでなく、服薬状況や運動時のリスクなど、医師からの指示がある場合は必ず記載が必要です。

特にない場合、特記事項なしと記載します。

また、計画書の最後にサービス実施後の変化を総括として記載しておけば、次の計画立案に活かせます。

通所介護計画書の書き方

短期目標と長期目標について、どう書けば良いかわからないケースもあるでしょう。

ケアプランを参考に、利用者やご家族の希望に沿った目標を設定することを心掛けてください。

長期目標は利用者にとって理想の生活スタイルを、短期目標は長期目標を達成するために日常的に行う生活動作を記入します。

利用者の現在の心身状況を考慮したうえで、短期目標はおおむね3カ月後、長期目標はおおむね6カ月後に達成可能な目標を設定します。

短期・長期目標の記入例を以下に示しますので、参考にしてください。

短期目標の記入例

短期目標の記入例は、次のとおりです。

- 体を動かすことを習慣にして、ベッドで横になる時間を少なくする

- 他者との交流が増え、心身ともに良い状態を保つことができる

- 立ち上がりができるようになってトイレで用を足せる

短期目標は、利用者の心身状況に応じて、実現可能性が高い目標を設定することが大切です。

いきなり「一人で買い物に行けるようになる」など、難易度が高い目標を設定すると、利用者のモチベーションを上げられません。

まずは「立ち上がりができるようになる」や「トイレで用を足せる」など、3カ月程度で達成できる短期目標を設定しましょう。

長期目標の記入例

長期目標の記入例は、次のとおりです。

- 近くのスーパーまで一人で買い物に行けるようになる

- 生活に意欲を持って、前向きな気持ちで過ごせる

- 起き上がり、移動ができるようになってトイレで用を足せる

長期目標は、6カ月程度で達成できる少し難易度が高い目標を設定する必要があります。

難易度が高すぎると、達成に向けてリハビリの量が増えて、利用者に負担をかけてしまいます。

利用者に負担がかかりすぎないよう、心身状況や医学的なリスク、家庭環境を考慮した目標設定が大切です。

プログラムの記入例

通所介護計画に沿って、各利用者の希望に合った1日のプログラムを設定します。

プログラムの記入例は以下のとおりです。

| 時刻 | プログラムの内容 |

| 9:00 | 利用者の送迎 |

| 9:30 | 手洗い・うがい |

| 9:45 | バイタル測定 |

| 10:00 | 機能訓練 |

| 12:00 | 昼食 |

| 13:00 | 入浴 |

| 15:00 | レクリエーション |

| 16:00 | 利用者の送迎 |

プログラムを作成する際は、利用者が家を出てから帰宅するまでの流れをイメージして、1日のスケジュールを立てることが大切です。

プログラムの時間を確定させられない場合は、おおよその時間を記載して、サービス実施時の目安にしましょう。

通所介護計画書を作成する際のポイント

通所介護計画書を作成するうえで注意するべきポイントは、以下のとおりです。

- 状況の変化に応じて更新する

- 誰にでも伝わる内容を意識して書く

それぞれの注意点を確認して、質の高い通所介護計画書を作成してください。

状況の変化に応じて更新する

通所介護計画書はケアプランがそうであるように、一度作成したら終わりではありません。

個別機能訓練加算を算定する事業所では、3カ月に1回の見直しが必要ですが、アセスメントによって利用者の健康状態の変化を確認し、必要に応じて計画書の見直し・更新を随時行います。

誰にでも伝わる内容を意識して書く

通所介護計画書を作成する際は、誰が見てもわかりやすい内容で書くことが重要です。

通所介護計画書の作成後、デイサービスの利用開始前に利用者やご家族にサービス内容の説明を行い、同意の署名をもらう必要があるためです。

相手に伝わる文章を書くには、あらかじめ5W1Hを明確にすることをおすすめします。

ケアプランや介護記録を書くときも、同様に5W1Hを意識してください。

職員にしかわからない略語や専門用語は控えて「サービス利用の目的は何か」、「サービスを利用することでどのような変化があるか」を丁寧かつ簡潔に伝えることを意識しましょう。

通所介護計画書は、担当のケアマネジャーと情報交換ができるツールです。ケアマネジャーが作成するケアプランは、本人・家族の希望が明確に立案されています。そのケアプランに沿った通所介護計画書を作成することで、デイサービス事業者は「個々の利用者に合わせた対応ができ、安心できる事業者である」という評価と信頼感をケアマネジャーから得ることができます。なお、通所介護計画書は特定の決まった書式はありませんが、厚生労働省から書式の雛形が提示されていますので、その雛形を参考にするのが良いでしょう。計画書は作成して終わりではなく、利用者の状態や希望の変化に応じて適宜見直しを行うことが大切です。通所介護計画書を通じて、利用者一人ひとりに寄り添った支援を提供できるよう心がけましょう。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。

介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

通所介護計画書の例文を参考に目標を設定しよう

通所介護を利用される方の希望や目標はそれぞれ異なります。

通所介護計画も一人一人り個別に作成する必要があり、事業所内の職員間での情報共有が欠かせません。

しかし、計画書を書類で管理する場合は書類の所在を探すのに苦労するばかりでなく、サービスの予定や実施状況などの情報を確認するのに時間がかかってしまい、職員間でのスムーズな情報共有が難しくなります。

そういった場合にワイズマンのソリューションをお使いいただくことで、他の職種や事業所とのスムーズかつリアルタイムな情報共有が実現できます。

さらに通所介護の予定作成や事業所の稼働状況の確認がスピーディーに行える点も、介護ソフトを導入するメリットです。

もし、今働いている運営会社に介護ソフトが導入されていないなら、業務効率化を図れるように担当者に導入を相談してみてください。

これから通所介護事業所の職員として働くのであれば、運営会社に介護ソフトが導入されているかチェックされることをおすすめします。

介護ソフトの資料請求や、デモンストレーションをご希望の方はこちらから簡単にお問い合わせいただけます。

>>「介護・福祉向け製品に関するお問い合わせ」

監修:斉藤 圭一

主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)

神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。