医療DX推進体制整備加算とは?算定要件・施設基準・改定点などを解説

2025.04.27

昨今、医療DXが医療業界全体の課題となっています。そのような状況下で、医療DX推進体制整備加算は有用な加算として注目されています。

しかし、医療DX推進体制整備加算の概要や要件などがよくわからないと感じる方もいるのではないでしょうか。

実際、医療DX推進体制整備加算は2025年に改正があったこともあり、正確に把握する必要があります。

本記事では、医療DX推進体制整備加算の概要・目的・背景・重要性を説明します。

医療DXをスムーズに推進するためにも、ぜひ参考にしてください。

なお、株式会社ワイズマンでは「医療向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

ワイズマンが提案する医療ソリューションに関する情報を1冊の資料に集約しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

医療DXとは

医療DXとは、医療分野におけるデジタル技術の活用による変革を指します。

具体的には、医療機関や介護施設などが保有するさまざまなデータをデジタルで効率的に管理し、より質の高い医療を提供できるように仕組みを変えていくことを意味します。

従来の医療現場では、紙カルテやフィルム写真など、アナログな情報管理が中心でした。

医療DXはこれらの情報をデジタル化し、ネットワークを通じて共有することで、医療の質と効率を飛躍的に向上させることが期待されています。

医療DXの推進は、政府も力を入れている重要な政策課題の一つです。

少子高齢化の進展や医師の働き方改革といった課題に対応するため、政府は医療DXを通じて医療現場の効率化や患者サービスの向上を推進しています。

医療DXを推進することで、患者はより質の高い医療を、医療従事者はより効率的な働き方を実現できる可能性があります。

医療DX推進体制整備加算は、この医療DXを後押しするための重要な施策です。

医療DX推進体制整備加算の概要

医療DX推進体制整備加算は、医療機関における医療DXを推進するための診療報酬上の評価です。

この加算は、オンライン資格確認の導入と活用・電子処方箋の発行・電子カルテ情報共有サービスの活用などを通じて、医療の質と効率を高めることを目的としています。

本章では、医療DX推進体制整備加算の概要について解説するので、ぜひ参考にしてください。

医療DX推進体制整備加算の目的

医療DX推進体制整備加算の主な目的は、以下の3点です。

| 医療情報の有効活用 | オンライン資格確認システムを通じて得られた患者の診療情報や薬剤情報を、診療に活用できる体制を整備すること。 |

| 医療機関間の連携強化 | 電子カルテ情報共有サービスを通じて、医療機関同士が患者の情報を共有し、より連携した医療を提供すること。 |

| 患者サービスの向上 | 電子処方箋などの利用を促進し、患者がより便利に医療を受けられる環境を整備すること。 |

上記の目的を達成するために、医療DX推進体制整備加算は、医療機関が取り組むべき具体的な施策を提示し、その実施を支援します。

医療DX推進体制整備加算の背景と重要性

医療DX推進体制整備加算が導入された背景には、日本の医療を取り巻くいくつかの課題があります。

| 高齢化の進行 | 高齢化が進むにつれて、複数の医療機関を受診する患者が増加し、医療機関間での情報共有の重要性が高まっています。 |

| 医療費の増大 | 医療費の増大を抑制するために、効率的な医療提供体制の構築が求められています。 |

| 医療現場の負担軽減 | 医療従事者の負担を軽減し、より質の高い医療を提供するための環境整備が必要です。 |

上記の課題を解決するためには、医療DXを推進し、医療情報の共有や活用を促進することが不可欠です。

医療DXを推進するためにも、医療DX推進体制整備加算は非常に重要です。

医療DX推進体制整備加算の算定要件と施設基準

医療DX推進体制整備加算は、医療機関が医療DXに対応するための体制を整備していることを評価するものです。

取得するためには、厚生労働大臣が定める施設基準を満たす必要があります。

本章では、医療DX推進体制整備加算の算定要件と施設基準について詳しく解説します。

【2025年版】医療DX推進体制整備加算の算定要件

医療DX推進体制整備加算の算定要件は、医療機関の種類(医科・歯科・調剤)によって異なりますが、主な要件は以下のとおりです。

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。

参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

上記の要件を満たすことで、初診時に医療DX推進体制整備加算として所定点数が加算されます。

施設基準

施設基準とは、医療DX推進体制整備加算を算定するために、医療機関が満たすべき具体的な要件を指します。

施設基準を満たすためには、以下の点に留意する必要があります。

- オンラインによる診療報酬請求を行っていること。

- オンライン資格確認を行う体制を有していること。

- 医師または保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療または調剤に活用できる体制を有していること。

- 電子処方箋を発行する体制を有していること。

- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

- マイナンバーカードの健康保険証利用について、一定の実績を有していること。

- 医療DX推進の体制に関する事項や、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、医療機関の見やすい場所やウェブサイトに掲示していること。

- 電磁的記録による調剤録および薬剤服用歴の管理体制を有していること。

参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

施設基準を満たすことで医療DX推進体制整備加算の算定が可能です。

ただし、施設基準は今後も改定される可能性がありますので、最新の情報を常に確認するようにしましょう。

医療DX推進体制整備加算の2つの改定点

2024年・2025年と、医療DX推進体制整備加算は立て続けに改定を受けています。

主な改定点は以下の2点です。

- マイナ保険証利用率の基準値引き上げ

- 電子処方箋導入の有無による点数の差別化

加算を取得するためにも、それぞれの改定点を正確に把握しましょう。

参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

マイナ保険証利用率の基準値引き上げ

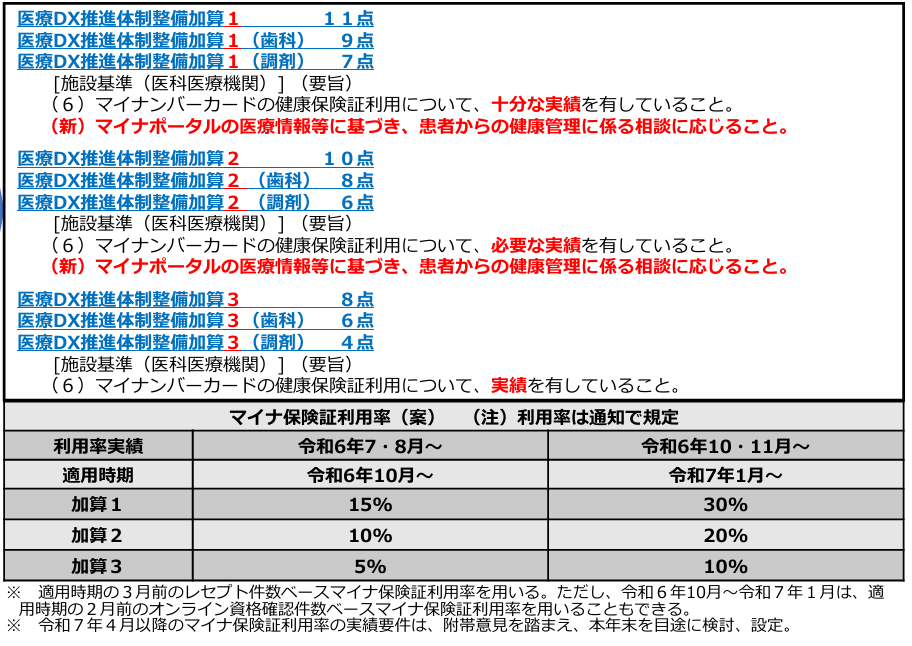

医療DXを推進するうえで、マイナ保険証の利用率向上は重要な指標です。

厚生労働省はマイナ保険証の利用率の基準値や、取得できる点数について以下の指標を発表しています。

出典:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

そのため、医療機関はマイナ保険証の利用をさらに促進するための取り組みを強化する必要があります。

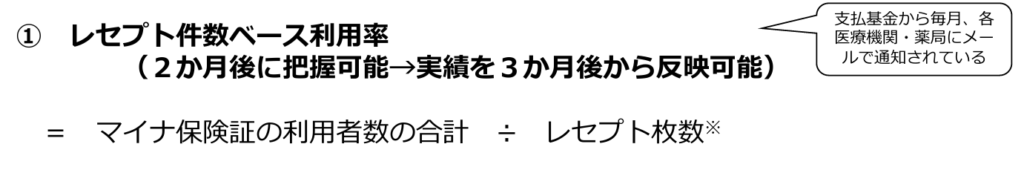

なお、利用率の計算方法は以下のとおりです。

出典:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

電子処方箋導入の有無による点数の差別化

電子処方箋の導入は、医療DXの重要な要素の一つです。

今回の改定では、電子処方箋を導入している医療機関と、未導入の医療機関とで、医療DX推進体制整備加算の点数に差が設けられます。

電子処方箋を導入すればより高い点数が算定できるようになる一方、未導入では加算の点数が低くなる、もしくは算定できなくなる可能性があります。

この変更は、電子処方箋の普及を加速させるためのインセンティブとして機能することが期待されている施策です。

出典:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

なお、株式会社ワイズマンでは「医療向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

ワイズマンが提案する医療ソリューションに関する情報を1冊の資料に集約しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

医療DX推進体制整備加算の取得に必要な施策

医療DX推進体制整備加算を取得するためには、以下のような重要な施策を講じる必要があります。

- オンライン資格確認の導入と活用

- 電子処方箋の発行体制の構築

- 電子カルテ情報共有サービスの活用

- マイナ保険証利用促進への取り組み

上記の施策は、医療機関のデジタル化を促進し、患者へのより質の高い医療提供を目指すものです。

それぞれ順番に解説します。

オンライン資格確認の導入と活用

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードや健康保険証のICチップを読み込むことにより、オンライン上で患者の資格情報を確認するシステムです。

医療DX推進体制整備加算の施設基準では、オンライン資格確認を行う体制を有していることが求められています。

オンライン資格確認を導入することで、受付業務の効率化・保険証の確認漏れ防止・患者の医療情報を活用したより質の高い医療の提供が可能になります。

医師や薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室や調剤室で閲覧・活用できる体制を整えることが重要です。

電子処方箋の発行体制の構築

電子処方箋とは、医師が電子的に作成した処方箋を、オンラインで薬局に送信する仕組みです。

医療DX推進体制整備加算の施設基準では、電子処方箋を発行する体制を有していることが求められています(経過措置として令和7年3月31日まで)。

電子処方箋を導入することで、処方箋の紛失防止・薬局での待ち時間短縮・患者の服薬情報を一元的に管理できます。

また、重複投与や相互作用のリスクを減らすことにもつながる施策です。

参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

電子カルテ情報共有サービスの活用

電子カルテ情報共有サービスとは、異なる医療機関間で患者の電子カルテ情報を共有する施策です。

医療DX推進体制整備加算の施設基準では、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していることが求められています(経過措置として令和7年9月30日まで)。

電子カルテ情報共有サービスを活用することで、患者の診療情報を迅速かつ正確に把握し、より適切な医療を提供できます。

救急時や、かかりつけ医以外の医療機関を受診する際にも、患者の情報をスムーズに共有できる点も特徴です。

参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

マイナ保険証利用促進への取り組み

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する取り組みです。

医療DX推進体制整備加算の施設基準では、マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していることが求められるようになりました(令和6年10月1日から適用)。

マイナ保険証の利用を促進すれば、患者の利便性向上・医療機関の受付業務効率化・医療費の適正化につながります。

一方で、医療機関は、マイナ保険証の利用方法を患者に周知したり、利用しやすい環境を整備したりするなど、積極的に取り組む必要があります。

医療機関等向け総合ポータルサイトでは、医療DX推進体制整備加算の算定に用いるマイナ保険証の利用率の確認が可能です。

参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省

医療DX推進体制整備加算を取得する際のポイント

医療DX推進体制整備加算を取得するためには、単に要件を満たすだけでなく、医療機関全体での戦略的な取り組みが不可欠です。

本章では、加算取得を成功させるための重要な以下のポイントを解説します。

- DX化する目的を明確にする

- スタッフのITリテラシーに注意する

- 患者への影響を最小限に抑える

いずれも加算取得だけでなく、DXの効果を最大化するうえで必要なことです。

DX化する目的を明確にする

医療DXを推進するにあたり、もっとも重要なのは「なぜDX化するのか」という目的を明確にすることです。

目的が曖昧なままでは、場当たり的な施策に終始し、期待される効果を得られない可能性があります。

医療DXを実施するなら、以下のような目的を明確にしましょう。

- 業務効率化によるスタッフの負担軽減

- 患者サービスの向上

- 地域医療連携の強化

- 経営改善

上記の目的を明確にし、数値目標を設定することで、DX推進の方向性が定まり、具体的な計画を立てやすくなります。

その結果、適切な施策を実施しやすくなり、医療DX推進体制整備加算を取得できる可能性が高まります。

また、目的を共有することは、スタッフ全体のモチベーション向上にもつながる取り組みです。

スタッフのITリテラシーに注意する

最新のIT技術を導入しても、それを使いこなせるスタッフがいなければ、DXは定着しません。

医療DXを成功させるためには、IT研修の実施やITサポート体制の強化などによるスタッフのITリテラシー向上は不可欠です。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

| IT研修の実施 | 定期的なIT研修を実施し、基本的なパソコン操作から、新しいシステムの使い方まで、幅広い知識を習得できる機会を提供します。 |

| OJTの推進 | 日常業務の中で、先輩スタッフが後輩スタッフにITスキルを教えるOJT(On-the-Job Training)を推進します。 |

| eラーニングの導入 | 時間や場所を選ばずに学習できるeラーニングを導入し、各自のペースでITスキルを向上させられる環境を整備します。 |

| ITサポート体制の強化 | ITに関する疑問やトラブルに対応できる専門のサポート体制を整備します。 |

また、ITに苦手意識を持つスタッフに対しては、丁寧な説明や個別指導を行うなど、きめ細やかなサポートが欠かせません。

スタッフ全員がITを積極的に活用できる環境を整備することで、医療DXの効果を最大限引き出せます。

患者への影響を最小限に抑える

医療DXを推進するうえで、患者への影響を考慮することは非常に重要です。

新しいシステムやサービスを導入する際には、患者に十分な説明を行い、理解と協力を得ることが不可欠です。

特にオンライン診療などのような、患者が直接触れるシステムは、入念に説明しておかないと混乱を招く事態になりかねません。

患者への影響を抑えるなら、以下のような対策が考えられます。

| 事前告知の徹底 | 院内掲示・ウェブサイト・SNSなどを活用し、変更内容や利用方法を事前に告知します。 |

| 説明会の開催 | 患者向けの説明会を開催し、直接質問に答える機会を設けます。 |

| 操作マニュアルの作成 | わかりやすい操作マニュアルを作成し、患者がスムーズに利用できるようにサポートします。 |

| 相談窓口の設置 | 操作に困った患者が気軽に相談できる窓口を設置します。 |

特に、高齢者のようなITに不慣れな患者に対しては、丁寧な説明やサポートを実施しましょう。

また、プライバシー保護にも十分配慮し、個人情報の取り扱いについて明確なルールを定める必要があります。

患者の不安を解消し、安心して新しいサービスを利用できる環境を整備することで、医療DXを円滑に進められます。

医療DX推進体制整備加算は、医療機関における医療DXを推進するための診療報酬上の評価です。その主な目的は、医療情報の有効活用、医療機関間の連携強化、患者サービスの向上の3点です。算定要件として、オンライン資格確認の導入と活用、電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスの活用などが求められます。

施設基準には、オンラインによる診療報酬請求、オンライン資格確認体制、電子資格確認による診療情報の活用体制、電子処方箋発行体制、電子カルテ情報共有サービス活用体制、マイナ保険証利用実績などが含まれます。2024年・2025年には、マイナ保険証利用率の基準値引き上げや電子処方箋導入の有無による点数の差別化といった改定がありました。この加算を通じて、質の高い医療提供と患者サービスの向上を目指しています。

なお、株式会社ワイズマンでは「医療向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

ワイズマンが提案する医療ソリューションに関する情報を1冊の資料に集約しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

医療DX推進体制整備加算を理解して医療DXを推進しよう

医療DX推進体制整備加算は、医療機関が医療DXに対応する体制を確保しているかを評価するものです。

この加算を理解し、適切に医療DXを推進することで、質の高い医療を提供し、患者サービスの向上につなげられます。

医療DXは、これからの医療のあり方を大きく変える可能性を秘めています。

医療DX推進体制整備加算を正しく理解し、積極的に医療DXを推進すれば、医療サービスのさらなる質の向上が可能です。

監修:梅沢 佳裕

人材開発アドバイザー

介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。