【医療業界動向コラム】第125回 高額療養費制度の見直しの概要と医療機関として備えておきたいこと

2025.02.04

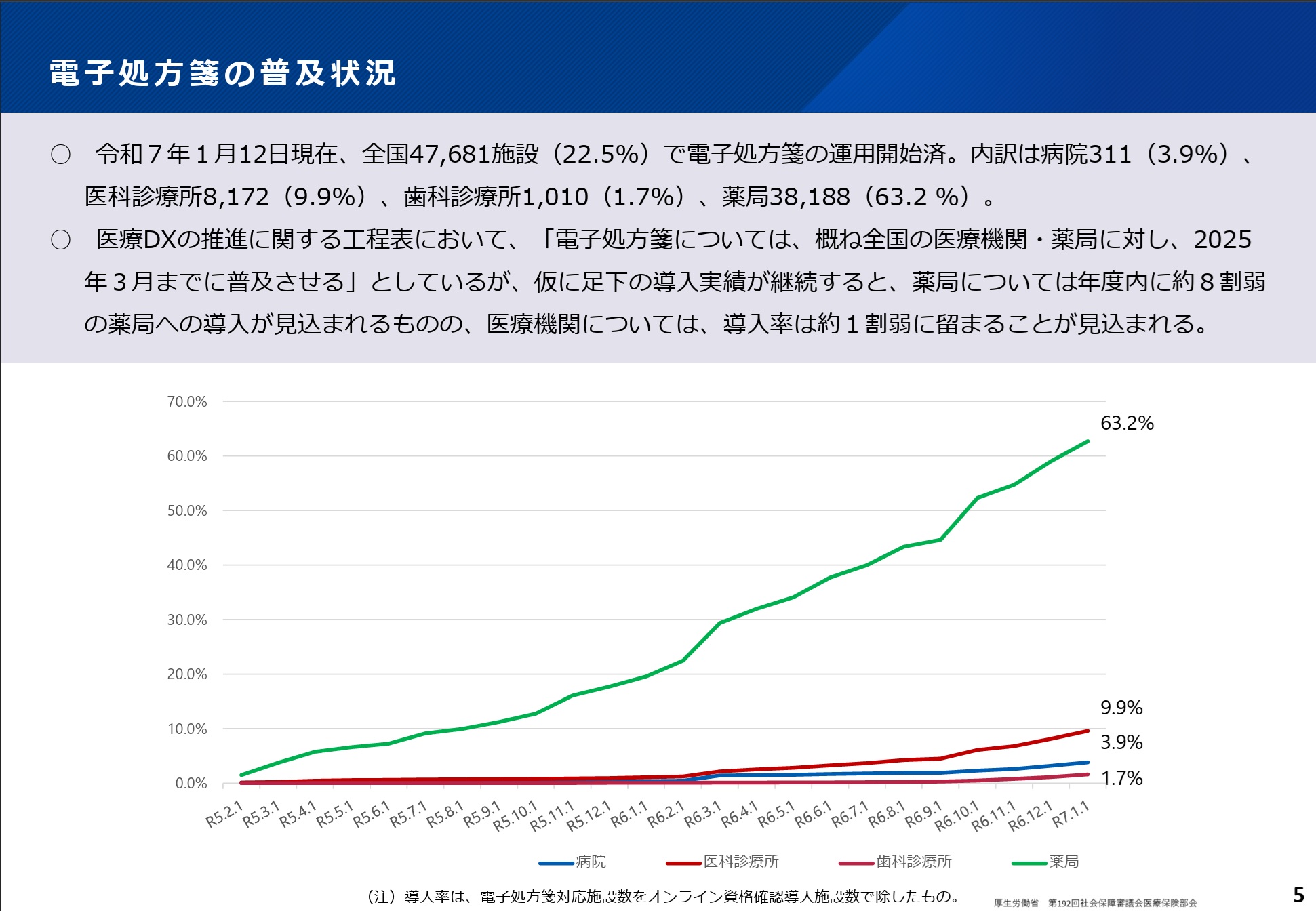

令和7年1月23日、社会保障審議会医療保険部会が開かれ、電子処方箋を巡る現状と高額療養費の見直しについて議論されている。電子処方箋については、その前日に公表された「第6回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム」の資料でも伝えられているが、目標の修正をせざるを得ない状況となっている(図1)。

図1_電子処方箋の現状(※画像クリックで拡大表示)

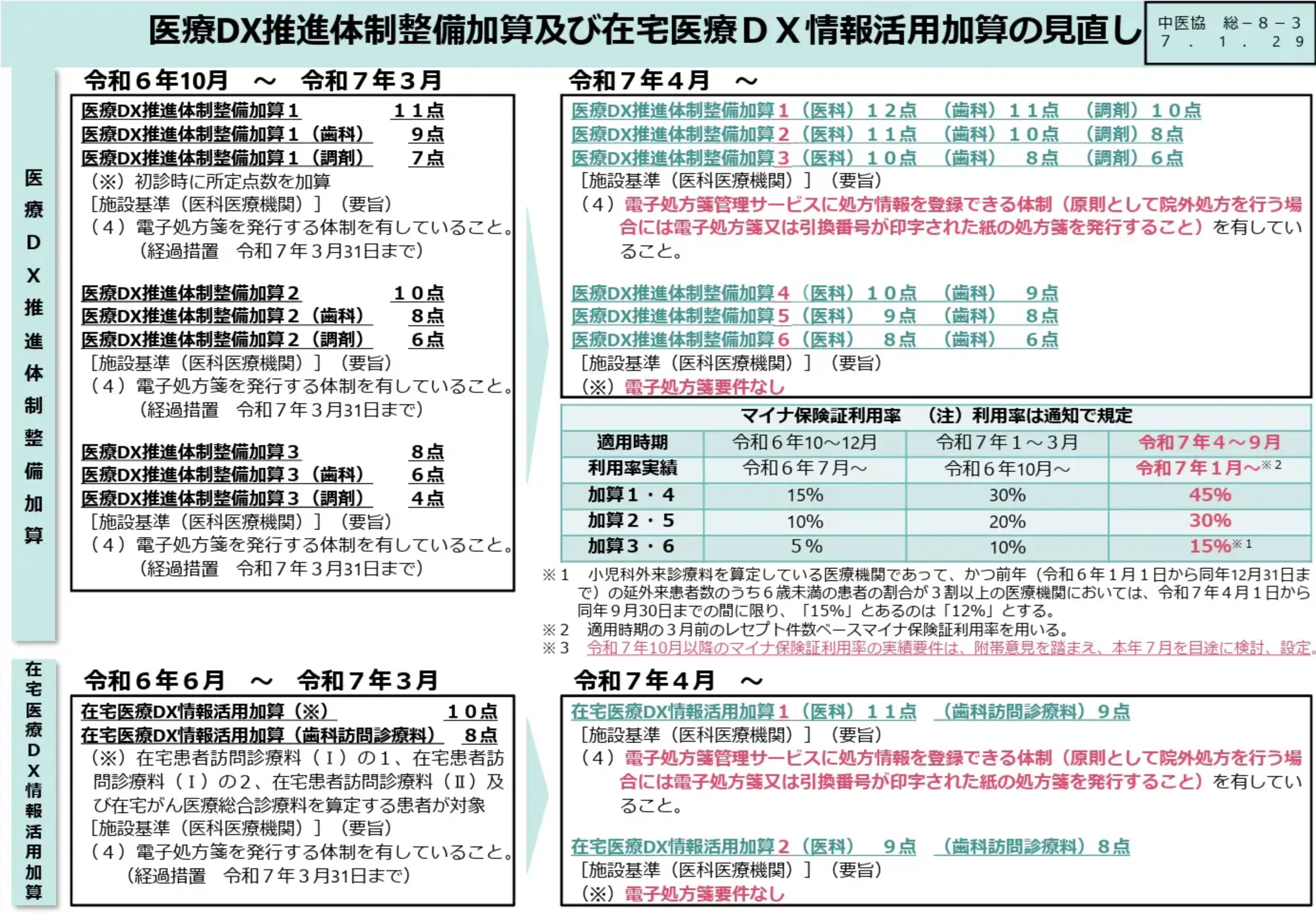

そのため、令和6年度診療報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算で経過措置となっている令和6年度末までの電子処方箋の導入については見直しが行われることが令和7年1月29日に開催された中央社会保険協議会総会で議論され、図のように即日答申され、令和7年4月より適用される。こちらについては、次回詳細を解説する。

図2_医療DX推進体制整備加算の見直し(※画像クリックで拡大表示)

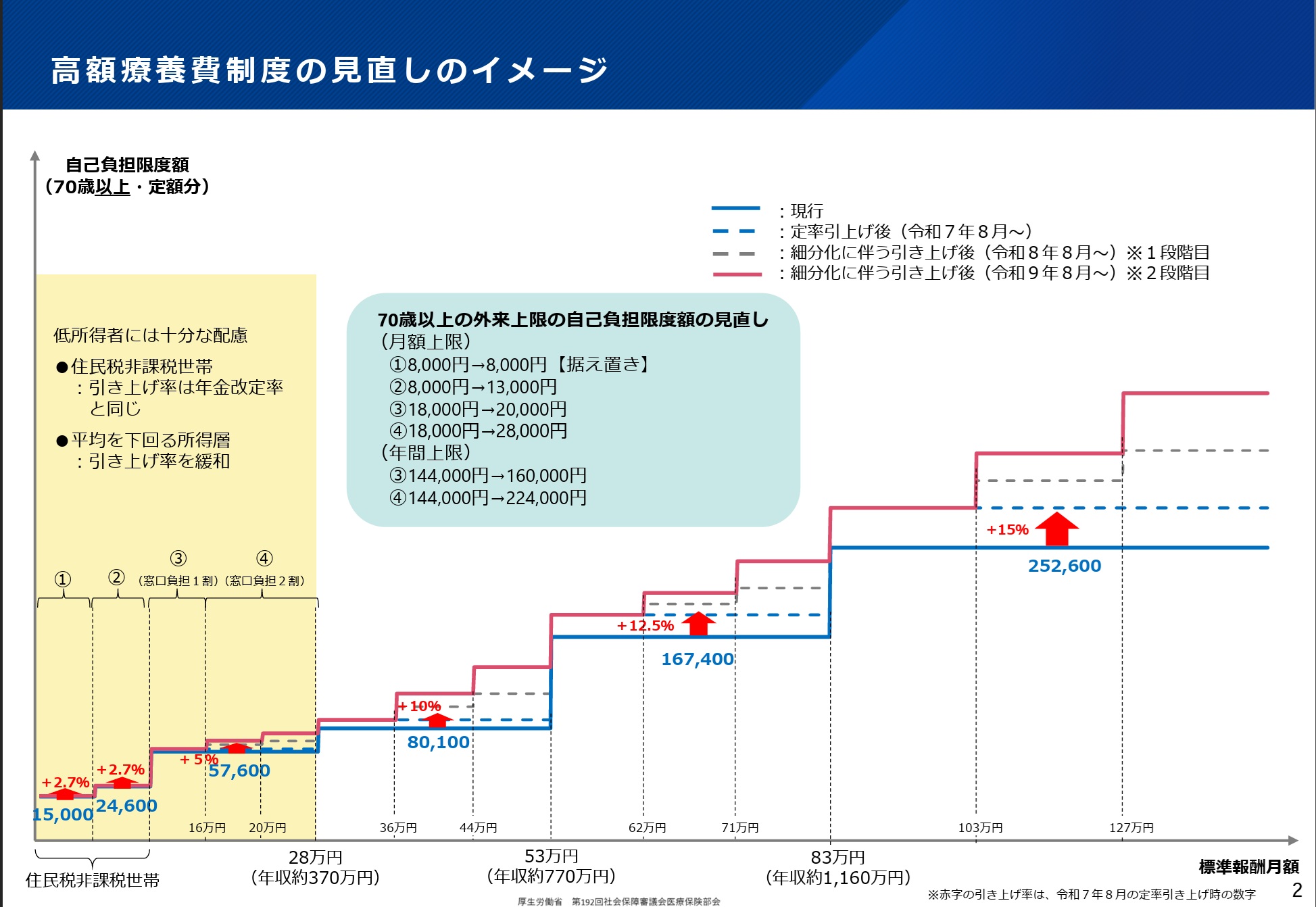

そして、高額療養費については、本年8月に自己負担上限額の見直しが第一段階として行われ、来年(令和8年)8月には所得区分を細分化しての自己負担上限額の引上げを、再来年(令和9年)8月にも引上げを行うという三段階での見直しとなる(図3)。

図3_高額療養費制度の見直し(※画像クリックで拡大表示)

今回の見直しは、いわゆる社会保険料負担の世代間格差の緩和と所得区分の見直しからもわかるように同世代間での格差の緩和という目的がある。

〇高額療養費制度の見直しに対して考えておきたいこと

高額療養費の見直しは3年かけて行われることになるが、患者の受診行動にも変化は起きることが考えられる。医療機関としても患者の事情を考慮した対応・提案をしていくことが必要になってくるだろう。社会情勢の変化、夏の国政選挙といった重要なイベントもあり、見通しが難しい面もあるが、以下の2つについては対応を検討しておきたい。

①BS(バイオ後続品)を含む高額な後発医薬品の推進

これまでは、高額療養費の対象となるために先発医薬品を選択する、というケースがよくあった。しかし、自己負担上限額が引き上げられることで、先発医薬品を選択しても自己負担上限額に達せない、ということが起こり得る。その場合、患者としてはBSや後発医薬品を利用した方が自己負担が下がることになる。医療機関としては、BSや後発医薬品に対する備えと、患者に対する情報提供が必要だ。また、昨年9月には後発医薬品の使用促進策がアップデートされているが、後発医薬品については数量割合の他、金額ベースでの目標値が設定されたところであることも改めて理解しておきたい。すでに数量割合で80%を超えている都道府県がほとんどとなっていることから、副次目標として金額ベース65%以上という目標が設定されている。

②受診回数を見直す(年間4-6回の受診に減らすなど)

受診回数を減らし、1回あたりの診療で検査等を集中的におこない、長期処方としてもらうなどで、高額療養費の対象になるようにする、ということも状況によっては選択肢になる。ただし、受診間隔が空くことで重症化の懸念もあるため、院外処方であれば薬局による服薬フォロー(服薬情報等提供料1・2など)と必要に応じた受診勧奨のお願いなども合わせて行っておきたい。なお、医療機関・薬局としては、受診回数が減ることを前向きに捉え、在宅医療や専門外来、健診、自費診療など新たな事業へのチャレンジの時間に充当していくことも考えたい。

医療機関の経営状況も厳しいが、患者も厳しい。患者の事情もよく理解した対応を心掛けると共に、重症化しないための地域の医療資源も活用したフォローを絶えず行い、当該医療機関に定期的に通い続けていただけるようにすることが人口減少時代における医療機関の基本的な経営戦略となる。

山口 聡 氏

HCナレッジ合同会社 代表社員

1997年3月に福岡大学法学部経営法学科を卒業後、出版社の勤務を経て、2008年7月より医業経営コンサルティング会社へ。 医業経営コンサルティング会社では医療政策情報の収集・分析業務の他、医療機関をはじめ、医療関連団体や医療周辺企業での医 療政策や病院経営に関する講演・研修を行う。 2021年10月、HCナレッジ合同会社を創業。

https://www.hckn.work