【医療業界動向コラム】第131回 救急業務のあり方検討会の報告書案から読み解く、高齢者救急・地域医療連携に関する評価の今後

2025.03.18

令和7年2月21日、総務省消防庁にて「第3回 救急業務のあり方に関する検討会」が開催され、検討会の報告書案が公表された。

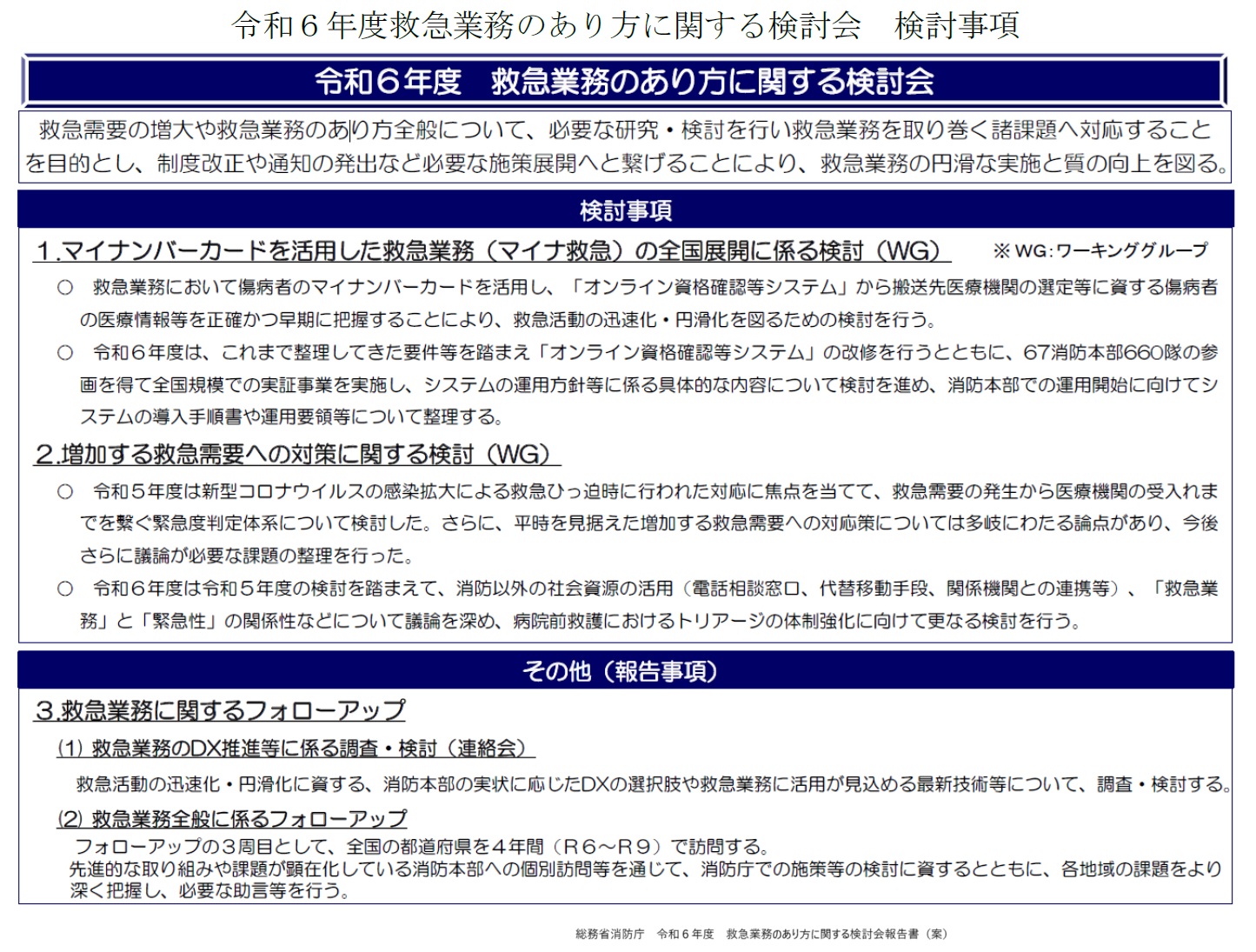

高齢者の人口割合の増加に伴う救急搬送や、外来医療と在宅医療の進展に伴う在宅や施設からの救急搬送は増加の傾向にある。最近では、救急車を利用して入院に至らなかった場合は利用者に一部自己負担を求める自治体もあるように、救急業務がひっ迫している。この検討会では、そうした救急業務の負担軽減と効率化をどうやって推進していくかを、実証研究を通じて明らかになってきたことをまとめている。医療機関との連携の観点でポイントを確認していこう(図1)。

図1_救急業務の在り方に関する検討会の検討事項(※画像クリックで拡大表示)

マイナ救急について

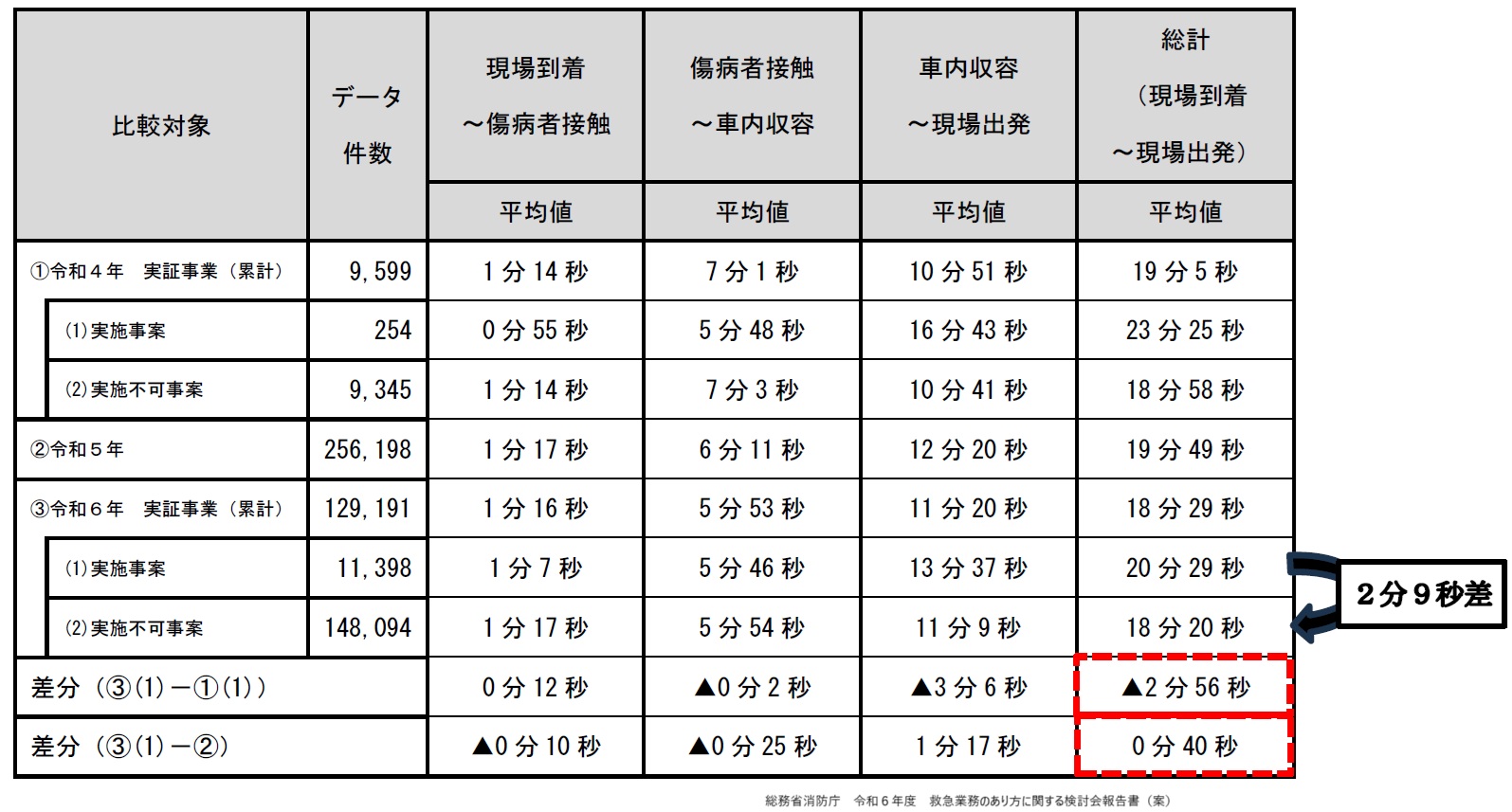

マイナ救急とは、マイナンバーカードを活用した救急業務。マイナ保険証となっていることで、オンライン資格確認を通じて救急隊が傷病者の情報を取得したり、搬送先医療機関との円滑な連絡調整をしたりする事が可能となる。これまでは、口頭確認などであったが、意識のない状態等であればそれができない。マイナ救急の環境ができていれば、そうした確認事項などについても負担と時間を大きく削減でき、搬送先の選定にも大きく貢献できる。そこで、実証検証事業が実施され、明らかな成果があったことがわかっている(図2)。

図2_実証検証事業の成果(※画像クリックで拡大表示)

令和7年度においては、この実証事業を大きく拡大していくことから、令和7年をマイナ救急元年と表現している。マイナ保険証の利活用は、受診や公費医療の申請の時だけではなく、こうした緊急時においても有用だ。とりわけ、継続診療中の患者や施設利用者に対しては、マイナ保険証が救急場面でも大いに貢献できることを伝えていくことが必要だ。

医療機関の救急車を活用した「下り搬送」を推進、協議の場に消防機関も

救急業務は、消防法第2条第9項により、傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送することとされている。消防機関の実施する転院搬送(傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する事案)は、全救急出動件数の1割弱を占めるため全体の救急搬送件数に与える影響が大きく、救急車の適正な利用が求められている。

また、消防庁と厚生労働省は連名で、「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」(平成28年3月31日付け消防救第34号医政発0331第48号)を発出し、その中で、転院搬送における救急車の適正利用にかかるガイドラインを示し、各地域における、救急業務として転院搬送を行う場合のルール化に向けた合意形成を促進してきた。そうした中で、転院搬送が全体の救急出動に占める割合は減少してきているが、転院搬送出動件数は増加してきている。

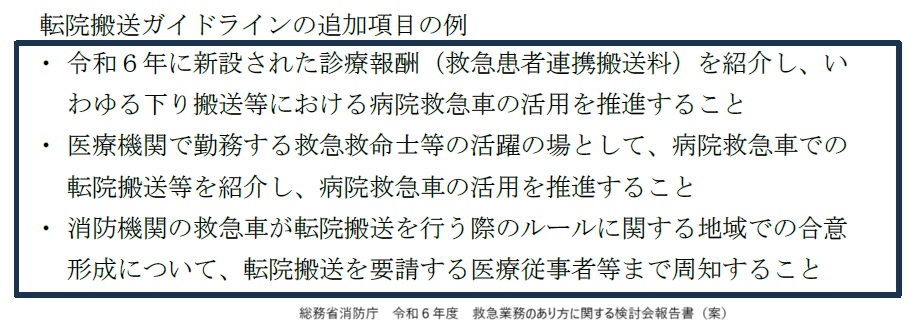

そうした現況において、令和6年度診療報酬改定で「救急患者連携搬送料」が新設された事から、医療機関の救急車を積極的に利用していくこと、また医療機関に救急車を配備するべく消防機関で使用を終えた救急車の引渡しなどが報告書案に盛り込まれると同時に、転院搬送における救急車の適正利用にかかるガイドラインに追加項目を設ける方針を示した(図3)。

図3_転院搬送における救急車の適正利用にかかるガイドラインへの追加項目(※画像クリックで拡大表示)

報告書案には、「救急患者連携搬送料については、今後、日数経過に伴う点数の減少幅を抑えることや3日以内の制限日数を伸ばすこと等により、更なる病院救急車の活用につながることが考えられる」という意見も盛り込まれている。救急業務の負担軽減に貢献するという観点から、次回診療報酬改定での見直しにも影響してくることだろう。

在宅医療、高齢施設等との連携に消防機関も積極的に関与を

地域の実情に応じて、各地域の在宅医療に関する協議の場に積極的に参加し、例えば、救急ひっ迫状況や地域の救急状況等について協議の場で発信していくこと、また地域の実情に応じて、消防機関の救急車に限らず、搬送先として想定される医療機関の病院救急車を利用する提案をしていくことなども示された。入退院支援加算や介護施設等の協力医療機関で求められる地域連携ネットワークのカンファレンス等で消防機関の参加なども今後求められる可能性も意識しておこう。

山口 聡 氏

HCナレッジ合同会社 代表社員

1997年3月に福岡大学法学部経営法学科を卒業後、出版社の勤務を経て、2008年7月より医業経営コンサルティング会社へ。 医業経営コンサルティング会社では医療政策情報の収集・分析業務の他、医療機関をはじめ、医療関連団体や医療周辺企業での医 療政策や病院経営に関する講演・研修を行う。 2021年10月、HCナレッジ合同会社を創業。

https://www.hckn.work