【医療業界動向コラム】第133回 令和7年度からの働き方改革にまつわる2つの制度の見直し

2025.04.01

令和7年度がはじまった。診療報酬の期中改定や後発医薬品のある長期収載品の選定療養の新たな対象医薬品などの確認など、医療業界特有の制度の見直しもさることながら、この4月からは「働き方」にまつわる見直しも始まっている。

「働き方」にまつわる見直しとは、「高齢者雇用安定法」と「育児・介護休業法」の2つだ。すでに対応済みとなっているところが多いとは思うが、「育児・介護休業法」については本年10月からの見直しもあるので、改めて確認しておきたい。

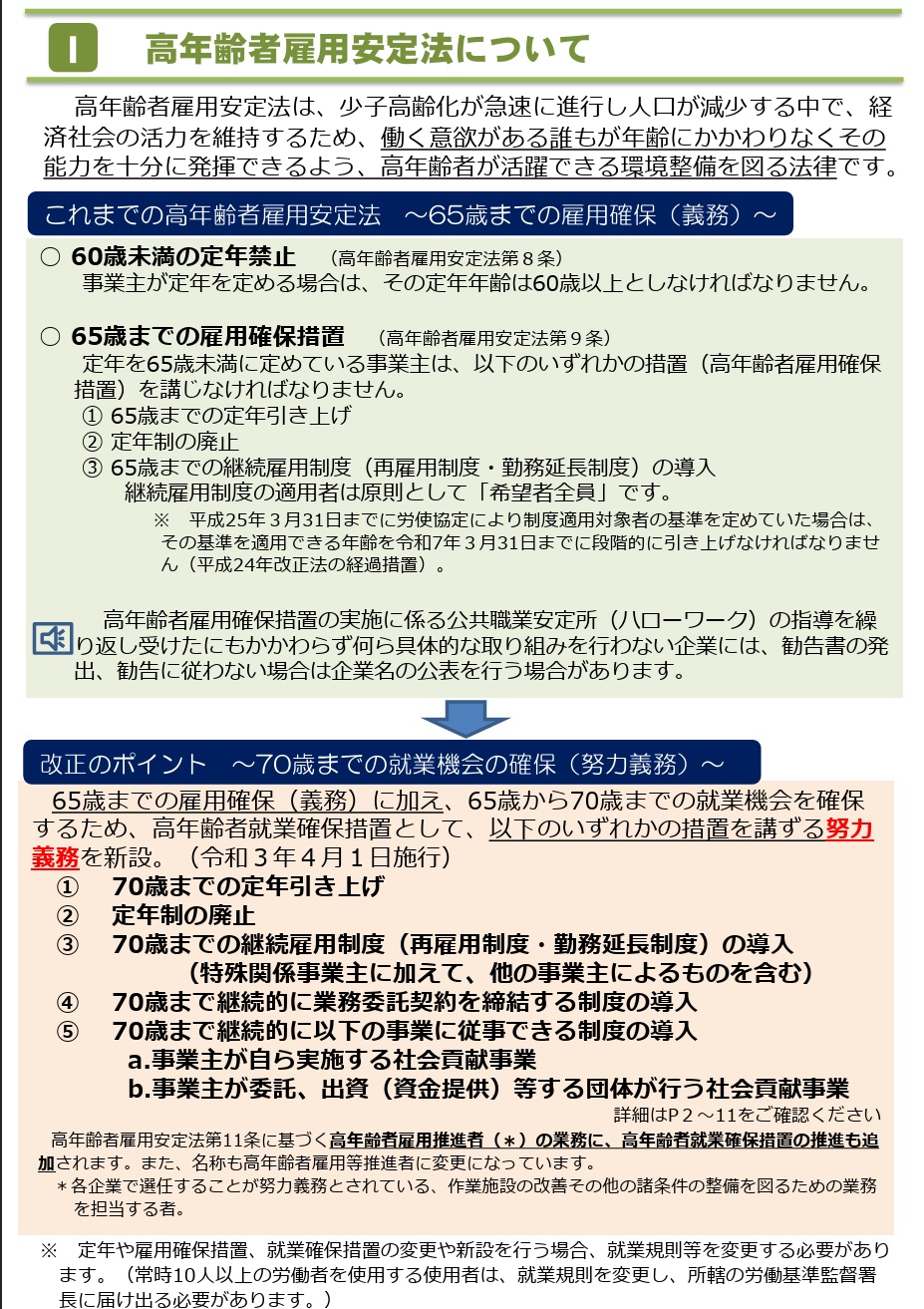

高齢者雇用安定法の見直し~65歳まで雇用を確保することが義務化~

高齢者雇用安定法とは、2013年に施行されたもので2021年に改正された。その改正では、60歳未満の定年を禁止し、65歳までの雇用確保を義務化したもの。この65歳までの雇用確保については経過措置が設けられており、その経過措置が間もなく終了し、令和7年度から正式に義務化される(図1)。注意が必要なこととして、65歳まで定年延長することが義務、ということではないこと。雇用の機会を65歳まで与えることを義務、ということなので雇用延長の機会を与える、ということでもよいことになる。

図1_高齢者雇用安定法について(※画像クリックで拡大表示)

なお、2021年の改正では、70歳までの就業機会の引上げが努力義務となっており、定年の廃止や70歳までの業務委託契約を締結する仕組みの導入などが求められる。

2030年頃から勤労世代の人口減少が顕著になり、実社会で働き手不足も問題になってくることが考えられる。問題が発生する前にしっかり先手を打って準備をおこなっておきたい。年齢に関係なく、働き手の確保競争がはじまる。

育児・介護休業法の見直し~子の看護等休暇、入園式(入学式)と卒園式の参加も取得事由に~

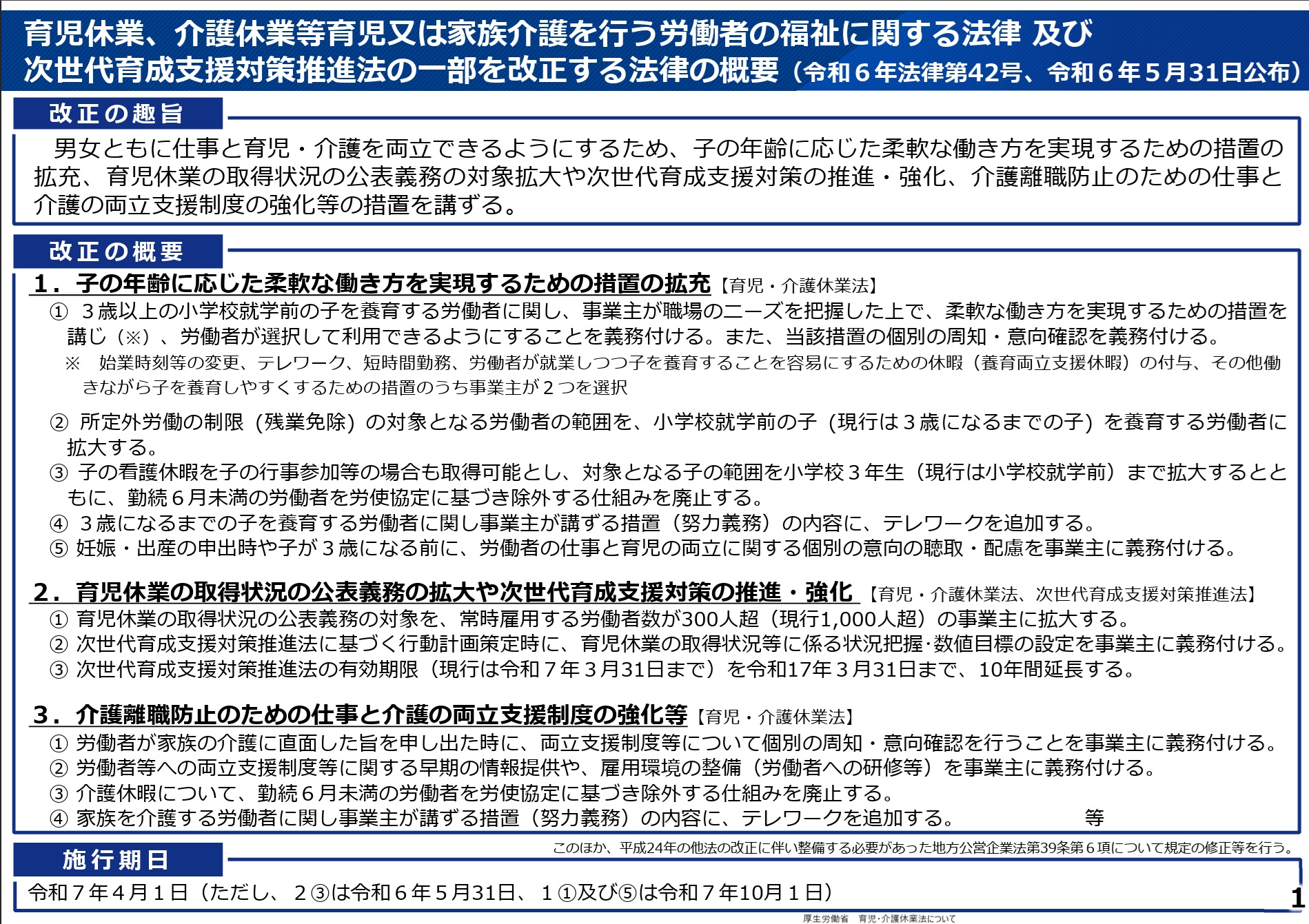

2024年5月に育児・介護休業法の見直しが公布された(図2)。就業規則の見直し等も必要になる場合もあることから、すでに対応されているのではないかと思うが、ポイントを整理しておきたい。

図2_育児・介護休業法の見直し(※画像クリックで拡大表示)

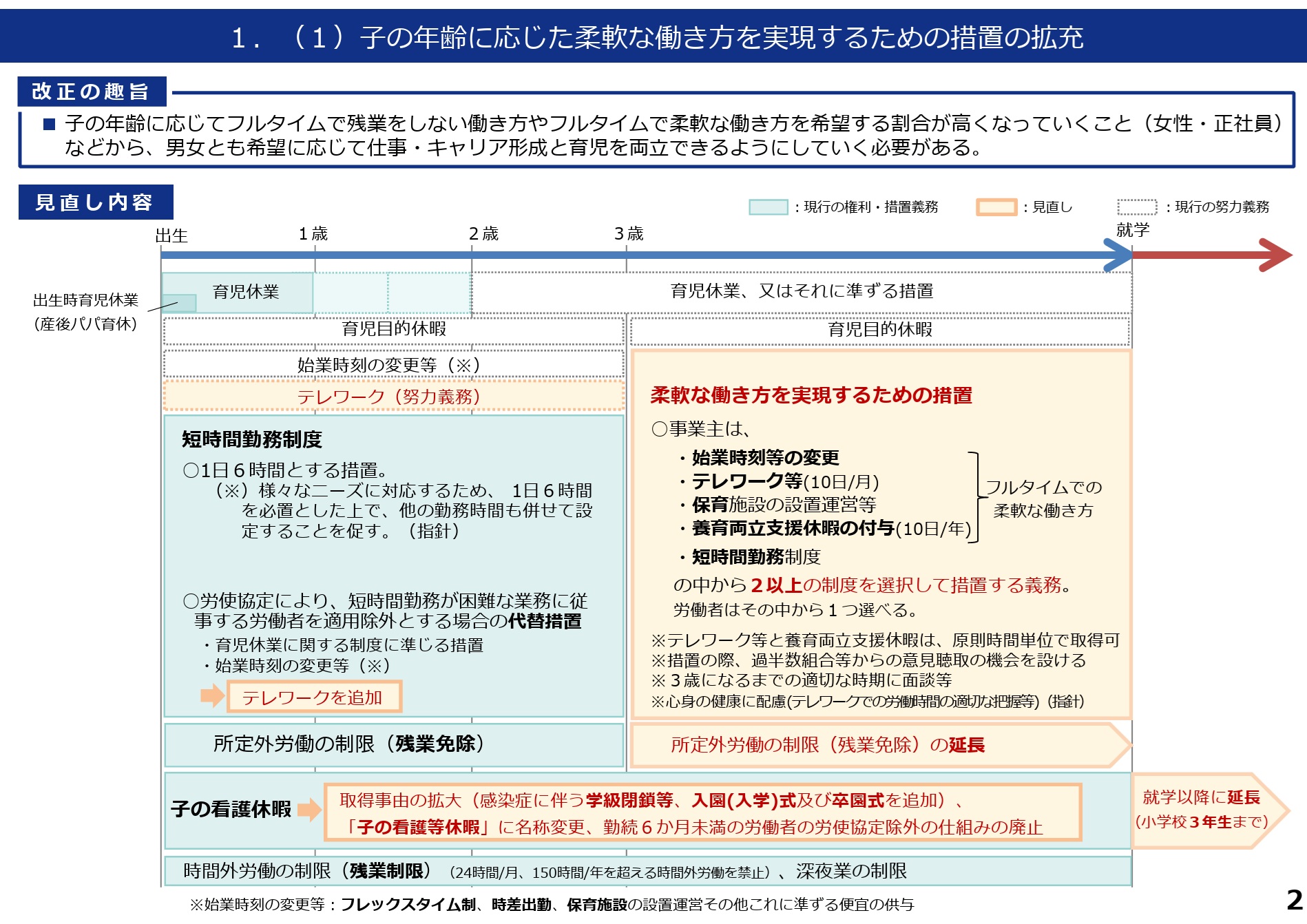

育児休業に関する見直しのポイントは、子の3歳以降から小学校入学までを休業や負担軽減といった柔軟な働き方を求めるものとなっていることだ(図3)。

図3_柔軟な働き方を実現するための措置(※画像クリックで拡大表示)

また、「子の看護休暇」について「子の看護等休暇」と表現を改め、小学3年生まで可能として、取得事由に入園式(入学式)・卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等が追加された。なお、労使協定の締結で除外できる範囲が縮小され、対象が拡充されている。

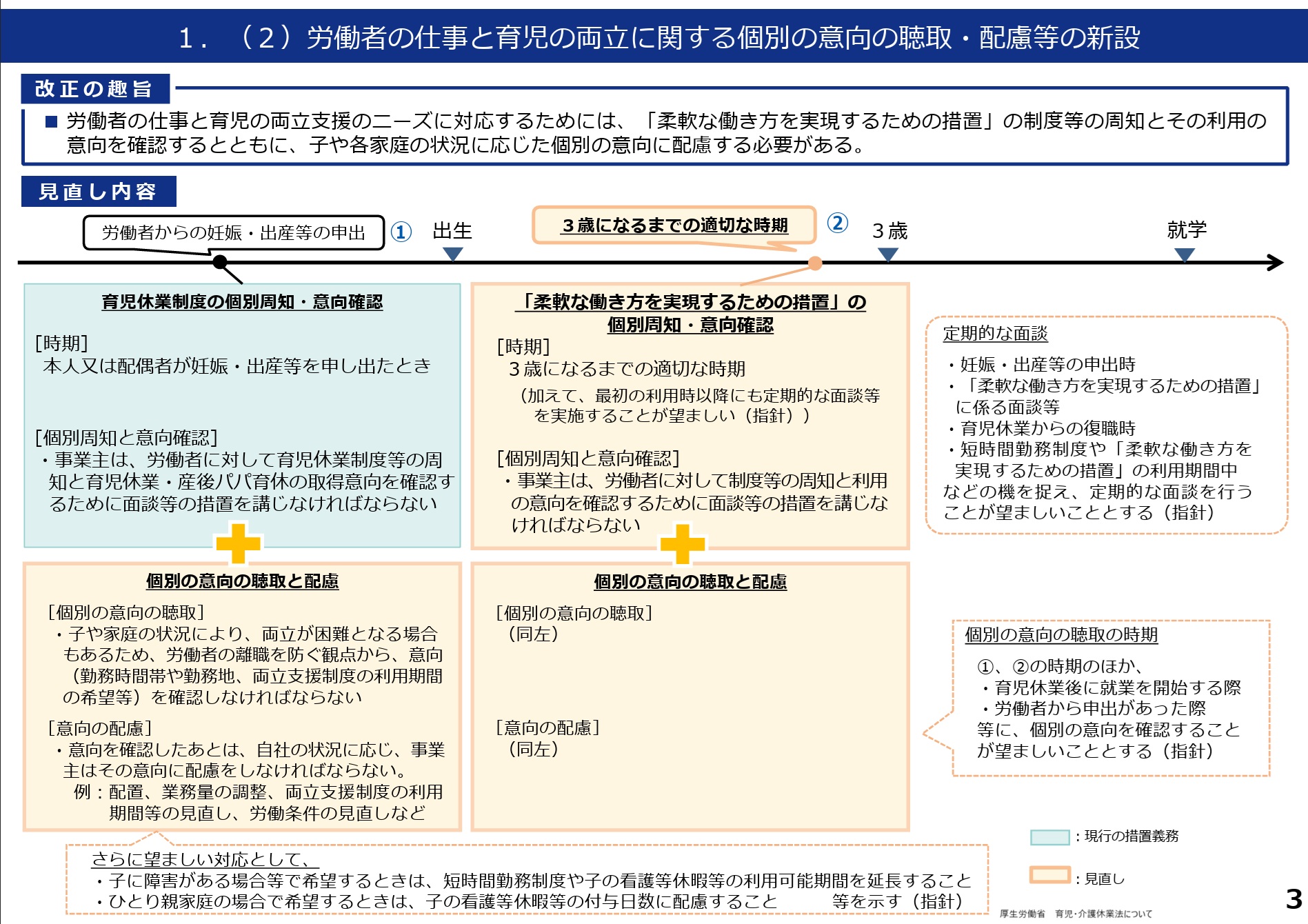

そこで、柔軟な働き方に関する周知と移行の確認を子が3歳になるまでに行うことが求められる。こちらは、本年10月からの施行での対応となるので準備が必要だ(図4)。

図4_仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取等(※画像クリックで拡大表示)

また、男性の育児休業等の取得率の公表についても見直され、これまで公表が義務付けられていた範囲が常時雇用1,000人以上から常時雇用300人以上となり、対象が広がる。公表については「両立支援のひろば」などになる。

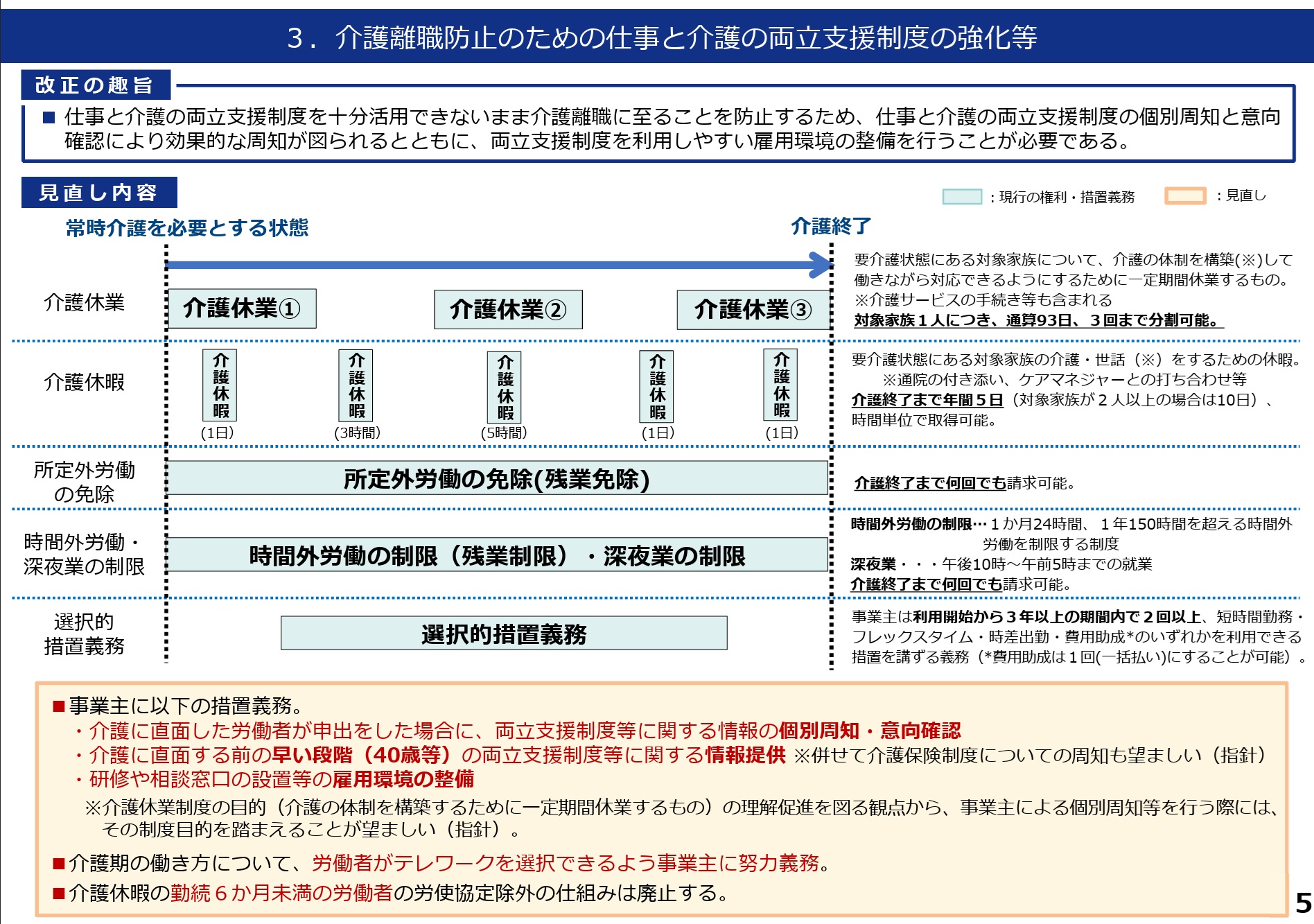

介護休暇についてみてみると、職員への周知・情報提供の徹底と意向確認が主な内容となっている(図5)。すでにある制度が適切に運用されるように職場の環境整備を行うことがねらいの見直しだといえる。

図5_介護離職防止に向けた周知等(※画像クリックで拡大表示)

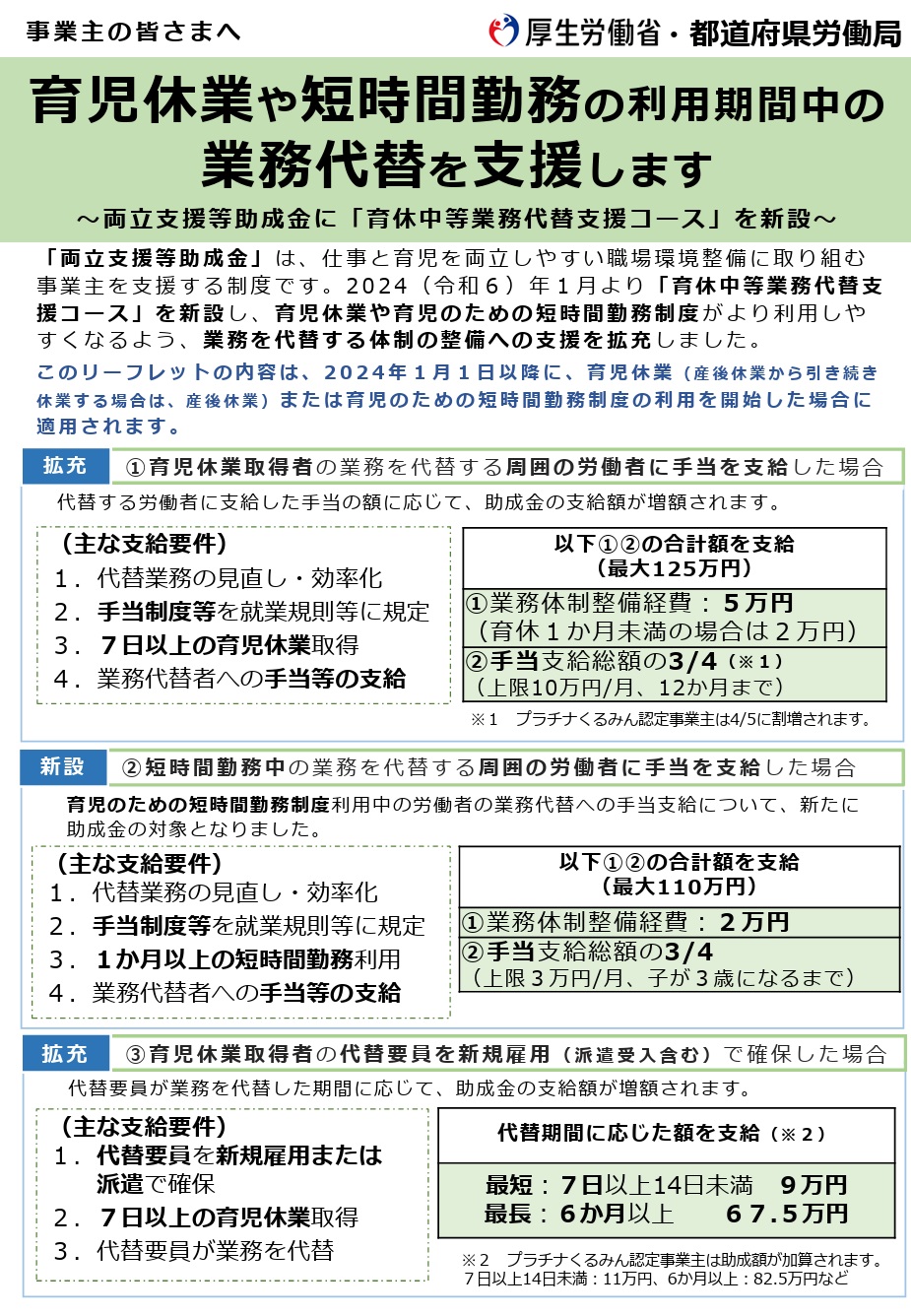

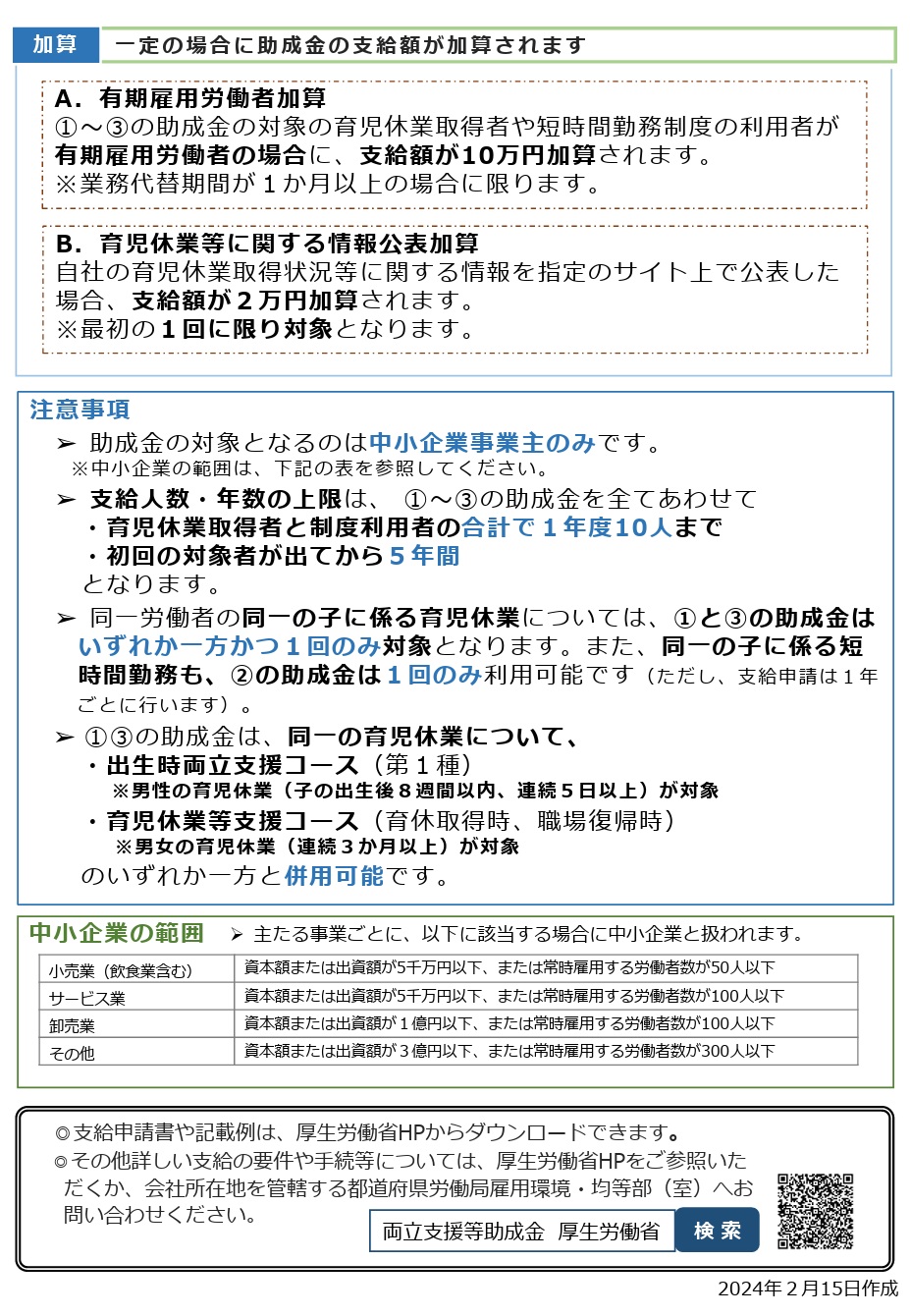

こうした両立支援の環境整備を進めていくにあたっては、代替人員の確保なども必要になってくる。そこで、対象に制限はあるが両立支援等助成金が用意されている(図6)。積極的な利用を検討したい。

図6-1_代替人員に関する支援①(※画像クリックで拡大表示)

図6-2_代替人員に関する支援②(※画像クリックで拡大表示)

人材確保のためには、柔軟な働き方ができる職場環境の整備が必要だ。特に、これから勤労世代人口はなかなか増えていかない時代になる。法に則った対応は必要最低限の対応として、さらに喜ばれる取組を意識していくことが必要だ。

山口 聡 氏

HCナレッジ合同会社 代表社員

1997年3月に福岡大学法学部経営法学科を卒業後、出版社の勤務を経て、2008年7月より医業経営コンサルティング会社へ。 医業経営コンサルティング会社では医療政策情報の収集・分析業務の他、医療機関をはじめ、医療関連団体や医療周辺企業での医 療政策や病院経営に関する講演・研修を行う。 2021年10月、HCナレッジ合同会社を創業。

https://www.hckn.work