地域包括ケアシステムにおける認知症支援の現状と課題|施設の役割

2025.04.27

認知症のある高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らすには、医療・介護・住まい・生活支援などを一体で提供する「地域包括ケアシステム」の仕組みが欠かせません。

しかし、制度の内容が複雑で、自社がどこまで支援に関われるのか判断が難しいと感じている施設管理者は少なくありません。

本記事では、「地域包括ケアシステム 認知症」の視点から、制度の概要や支援の仕組み、構成要素、実際の取り組みをわかりやすく解説しています。

地域包括支援センターや自治体との連携体制、認知症カフェをはじめとした地域交流の事例、AIや見守りセンサーを活用したケアの質向上策まで、現場で活かせるヒントも多数紹介しています。

訪問・通所・施設介護など、事業所の種別ごとに求められる役割も整理しているため、自社の立ち位置や支援方針を見直すきっかけとして活用できるでしょう。

制度の理解をしたい方や、介護事業所として何を強化すべきかを明確にしたい方は、ぜひ参考にしてください。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

目次

地域包括ケアシステムは高齢者を地域で支える仕組み

地域包括ケアシステムは、高齢者ができるだけ長く住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、医療・介護・住まい・生活支援などを包括的に提供する仕組みです。

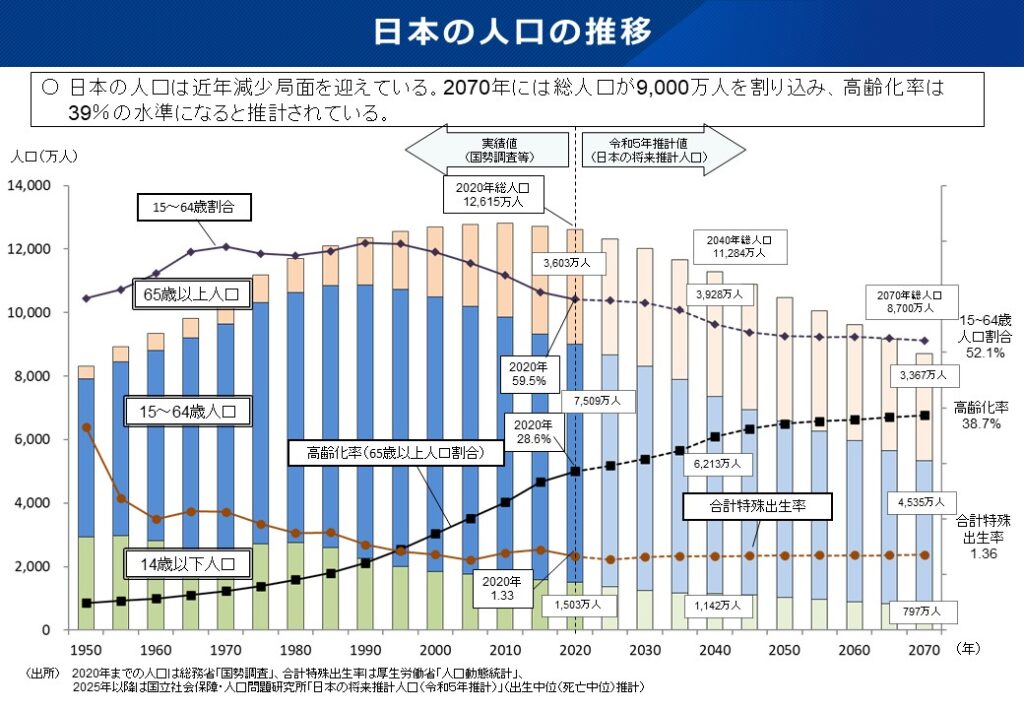

地域包括ケアシステムが必要とされる背景には、急速な高齢化と人口減少の進行があります。2025年には団塊の世代が全員75歳以上となり、75歳以上の人口が全体の約18%を占める見通しです。

2040年には65歳以上が全人口の約35%、さらに2070年には総人口が9,000万人を下回ると推計されています。

高齢者が重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、国や自治体では地域単位の支援体制づくりが進められています。

例えば、訪問医療や介護と連携したサービス付き高齢者住宅の整備、地域住民による見守り活動の強化などが実践されています。

施設への入所を前提としたケアではなく、地域全体で支える発想が、今後の高齢社会には必要です。地域の実情に応じて、自治体や介護事業所が主体的に関与しながら体制を構築する姿勢が求められています。

地域包括ケアシステムの構成要素

地域包括ケアシステムは、5つの要素が連携しながら、高齢者の在宅生活を支える体制です。

医療や介護といった専門的な支援だけではなく、住まいや生活基盤も含めた包括的な支援が求められます。

具体的な構成要素は、以下の5つに整理されます。

| 住まい | 生活の基盤となる住環境 |

| 医療 | 在宅医療・訪問看護などを通じて日常の健康管理や治療を継続 |

| 介護 | 訪問介護や通所介護といった在宅サービス |

| 介護予防 | 要介護状態の発生や重症化を防ぎ、生活機能の維持や改善を図ること |

| 生活支援・福祉サービス | 買い物の付き添いや配食、見守り活動など、日常生活を支える取り組み |

参照:地域包括ケアシステムの5つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」|厚生労働省

上記支援は、専門職によるサービスと地域住民の協力が一体となることで、より効果的に機能します。

さらに、「自助(本人による備え)」「互助(地域の支え合い)」「共助(保険制度)」「公助(行政の支援)」といった視点を組み合わせることで、より持続可能な地域づくりにつながります。

制度を形だけのものにせず、地域の実情に合わせた設計・運用が、今後の高齢社会においては必要です。

地域包括ケアシステムにおける認知症支援

認知症高齢者が地域で暮らし続けるためには、医療や介護だけではなく、日常生活を支える多様な支援が必要です。

地域包括ケアシステムの中では、相談窓口の設置や介護サービスの連携、地域住民による見守りなど、さまざまな取り組みが進められています。

では、実際にどのような支援が用意されているのでしょうか。

ここからは、具体的な施策や支援のかたちを確認していきましょう。

認知症高齢者が地域で暮らし続けるための支援

認知症高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるには、介護サービスと日常的な支援がうまく連動していなければなりません。

単独の支援では限界があり、医療・介護・生活の多方面からのサポートを組み合わせる必要があります。

例えば、介護サービスには訪問、通所、施設といった形態があります。

さらに、認知症高齢者が日常生活を営むには、以下のような具体的な支援も欠かせません。

- 食事の準備と声かけ(栄養管理と食べ忘れの防止)

- 服薬支援(飲み間違いや飲み忘れのチェック)

- 移動の見守りや付き添い(転倒や徘徊への対応)

上記のような支援は、専門職だけではなく、家族や地域の協力によって成り立っています。

生活の場を地域に広げるためには、制度だけではなく日常のサポート体制を構築する必要があります。

地域包括支援センターの役割と認知症施策

地域包括支援センターは、認知症の早期対応や地域連携の中心を担う存在です。認知症高齢者や家族が、地域で安心して暮らせるよう、身近な相談窓口としての機能が求められています。

具体的な役割は、次の3点に分けられます。

- 認知症に関する相談対応と情報提供

- 介護・医療機関との連携調整

- 地域ケア会議などによる支援体制の構築

上記の取り組みは、国の「認知症施策推進大綱」にも位置づけられています。

大綱では、「共生」と「予防」の両面からの支援体制が示されており、センターは初期支援や家族支援の拠点として期待されています。

センターを中心に地域全体がつながることで、認知症高齢者が暮らしやすいまちづくりが実現できます。事業所としても、連携の仕組みを再確認しておかなければなりません。

地域包括ケアシステムの現状と課題

地域包括ケアシステムは全国で整備が進められていますが、すべての地域で同じように機能しているわけではありません。

特に、認知症ケアに関しては、支援体制やサービスの質にばらつきがあるのが現状です。以下のような課題が、現場では顕在化しています。

- 認知症ケアにおける地域ごとの支援格差

- 介護現場での人材不足とサービスの質の確保

制度そのものは整っていても、地域や事業所ごとの実行力や資源の差によって、支援の届き方に偏りが生じています。

ここでは、現場目線で見た課題を整理し、今後の方向性を考えるヒントを探っていきます。

認知症ケアにおける地域ごとの支援格差

認知症ケアの体制は地域によって差があり、十分な支援を受けられるかどうかは自治体の状況に左右されます。

地域包括ケアシステムの構造上、サービスの設計や運営が国ではなく各自治体に委ねられているからです。

例えば、都市部と過疎地域では、利用できるサービスの数や専門職の配置に明らかな違いがあります。

財源や人材が限られている地域では、訪問介護や医療連携の体制が整わず、結果として支援が必要な認知症高齢者が孤立するケースも見受けられます。

一部の自治体では、地域の実情に合わせて住民主体の見守りネットワークや移動支援の仕組みを導入するなど、独自の工夫も見られますが、全国的に見れば支援の格差は依然として解消されていません。

支援の質と量に差がある現状を踏まえれば、今後は自治体任せにするだけではなく、国による補完や広域的な支援の仕組みづくりも必要です。

認知症の人がどの地域に住んでいても安心して暮らせるよう、格差の是正と仕組みの底上げが求められています。

介護現場での人材不足とサービスの質の確保

介護現場では人材不足が深刻化しており、サービスの質を維持しながら提供を続けるための体制整備が課題となっています。

支援ニーズが高まる一方で、人手が足りず、連携体制の構築やサービスの継続に支障が出ている地域も少なくありません。

特に、地域連携を推進する中核人材の確保が必要です。医療機関や介護事業所、NPOなどと連携を調整できる人材が不足しており、ネットワークづくりが停滞しているケースもあります。

現場で見られる人材不足の例は、以下のとおりです。

- 多職種連携を調整できる人材が不足

- センター長や管理職を担える層が不在

- 訪問・通所サービスの担い手確保が困難

上記のような課題に対応するために、民間企業でのマネジメント経験を持つ人材を地域に招き、地域包括支援センターのセンター長などへ登用する動きも出始めています。

持続可能な介護体制を構築するためには、人材の採用・育成・活用に向けた戦略的な取り組みが欠かせません。自治体や事業所ごとの工夫に加え、広域的な支援策の整備も今後の焦点となるでしょう。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

認知症ケアの具体的な取り組み

地域包括ケアシステムの整備や制度設計が進む中で、各地では認知症ケアの実践的な取り組みも広がりつつあります。

支援のあり方は地域ごとに異なりますが、どの事例にも共通しているのは「本人の尊厳を大切にし、地域全体で支える姿勢」です。

ここでは、実際に実施されている具体的な取り組みを紹介します。

事例① 認知症カフェによる地域交流の促進

認知症カフェは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職が気軽に交流できる場として、多くの地域で注目されています。

診断直後の不安を抱えた家族や、社会とのつながりを求める高齢者にとって、支え合える関係づくりの出発点になります。

この取り組みは、2015年に厚生労働省が策定した「新オレンジプラン」において、認知症地域支援推進員の役割の一つとして明記されたことから、全国的に広まりました。

カフェでは、お茶や軽食を楽しみながら参加者同士が会話を交わす「カフェタイム」を中心に、以下のような活動が実施されています。

- 介護・医療の専門職による相談対応

- 認知症予防につながるアクティビティ(脳トレ、簡単な運動など)

- ボランティアや企業との協力によるイベント開催

近年では、東京都町田市がスターバックスと連携し、店内で出張認知症カフェを開催するなど、民間企業との協働事例も生まれています。

地域に開かれた場として運営すれば、認知症に対する理解促進や偏見の解消にもつながっており、当事者だけではなく地域全体にとっても価値のある取り組みといえるでしょう。

事例② AIを活用した認知症ケアの最適化

AIの導入によって、認知症ケアの質と業務効率の両立が実現しつつあります。

これまで手作業に頼っていた業務を一部自動化し、現場の負担軽減とケアの充実を同時に目指せるようになりました。

その背景には、介護現場における人手不足や支援ニーズの多様化があります。

特に認知症ケアでは、個別性の高い対応が求められるため、AIの支援を活用したケアに集中できる体制が必要です。

具体的には、以下のようなAI活用の取り組みが進んでいます。

| ケアプラン作成支援 | 要支援者の状態をAIが予測し、予防サービスを提案 |

| 送迎ルートの最適化 | 複雑な条件を加味し、効率的な送迎を自動計算 |

| 見守りロボット | 転倒リスクを予測し、事故の未然防止に貢献 |

| 介護リフォームの自動見積もり | その場で見積作成し、契約業務も効率化 |

| 行動モニタリング | 異常行動を検知してアラートを発信 |

上記の取り組みは、スタッフの業務時間を短縮するだけではなく、一定水準のサービス提供を支える仕組みとしても注目されています。

認知症ケアの質を保ちながら持続可能な体制を築くうえで、今後さらにAIの活用が広まっていくでしょう。

認知症サポーターの育成と地域全体での支援

認知症の人を地域全体で支えていくには、専門職だけではなく、住民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。そこで注目されているのが、「認知症サポーター」の育成です。

認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と接し方を学んだ人です。養成講座を受講すれば、特別な資格がなくても地域で支援の一端を担える存在として活動できます。

具体的な活動例としては、以下のような内容が実施されています。

- 地域での見守りや声かけ

- 認知症理解を深めるイベントの運営

- 地域包括支援センターとの連携による情報共有

上記取り組みは、2005年に厚生労働省と自治体が連携してスタートした「認知症サポーターキャラバン」を通じて全国に広まりました。

現在では、地域づくりを担う存在として、多くの自治体や団体により継続的に推進されています。

介護事業所が地域包括ケアシステムで果たすべき3つの役割

地域包括ケアシステムの中で、介護事業所が果たす役割は年々重要性を増しています。

特に、以下の3つの観点から、介護事業所の取り組みが求められています。

- 施設ごとの役割を明確にし、地域との連携を強化する

- 認知症ケアの専門性を高め、スタッフのスキル向上を図る

- AIやデータを活用し、ケアの質と業務効率を向上させる

それぞれの役割を具体的に見ていきましょう。

施設ごとの役割を明確にし地域での連携を強化

介護事業所が地域包括ケアに貢献するには、それぞれの施設が担う役割を明確にし、他機関との連携体制を築く必要があります。

特に、認知症ケアの現場では、支援の重複や漏れを防ぐための「連携の質」が問われています。

介護サービスが多様化している現在、どの施設がどのような役割を担うのかが不明確だと、利用者にとって支援が分かりにくくなってしまうからです。

実際には、以下のような機能分担が考えられます。

| サービス種別 | 担う役割 | 特徴 |

| 訪問介護 | 自宅生活のサポート | 身体介助や生活援助を通じた継続支援 |

| 通所介護 | 機能維持と交流の促進 | 食事・入浴・リハビリ・レクなど |

| 施設介護 | 包括的な支援体制 | 医療的ケアを含む24時間の支援体制 |

加えて、地域包括支援センターや医療機関と定期的なケース会議を設けることで、利用者の状態やニーズに即したケアが実現しやすくなります。

認知症ケアの専門性を高めスタッフのスキル向上

現場で質の高い認知症ケアを実現するには、スタッフの理解力と対応力を高め、実践につなげる取り組みが必要です。

制度や設備が整っていても、実際に関わるスタッフの力が伴っていなければ、信頼あるケアは成り立ちません。

認知症のある方への支援では、表情やしぐさから気持ちをくみ取り、安心してもらえる関わり方が求められます。

そのためには、単に介護技術を学ぶだけではなく「なぜその行動が必要か」「どうすれば穏やかに過ごせるか」といった視点を持てるように育成しなければなりません。

具体的な育成の取り組み例には、以下のようなものが挙げられます。

| 育成の取り組み例 | 目的・効果 |

| 接し方や声かけ方法の研修 | 不安を和らげ、穏やかな関係づくりを支援 |

| ケース共有やロールプレイ実施 | 状況ごとの対応力を身につける |

| 外部研修や勉強会への参加 | 幅広い視点や最新の知識を習得 |

| 定期的な振り返りやOJT | チーム全体でのスキルの底上げと連携強化 |

研修の学びを日常業務に組み込み、スタッフ間で支援の考え方を共有できる環境が整えば、現場全体の安定とサービスの質向上にもつながります。

スタッフのスキルアップは、利用者に安心を届けるだけではなく、現場を支えるためにも必要です。

AIやデータを活用しケアの質と業務効率を向上

介護現場の負担を軽減し、支援の質を向上させるためには、AIやデータを活用した仕組みづくりが欠かせません。

特に認知症ケアでは、利用者の変化にいち早く気づき、対応できる体制が求められるからです。

近年では、AIによる事務作業の自動化や見守りセンサーの導入が進んでおり、職員の手作業による業務が減っています。

具体的には、以下のようなAIが活用されています。

| 活用技術 | 内容・導入例 | 効果 |

| AIによる記録補助 | ケア内容を音声入力・タブレットで簡便に記録 | 記録時間の短縮・ヒューマンエラーの抑制 |

| 見守りセンサー | 起き上がり・徘徊などを感知して通知 | 転倒事故の防止・夜勤の負担軽減 |

| データ連携システム | 医療・介護の記録を一元管理 | 情報共有の迅速化・支援の一貫性向上 |

AIの導入によって、業務の効率化だけではなく「気づき」に基づく質の高いケアが実現しやすくなります。

限られた人員のなかでも、利用者に寄り添う時間を生み出すには、テクノロジーの力を取り入れる姿勢が求められます。

2040年には高齢者人口がピークを迎え、介護人材の不足や支援ニーズの多様化が進むことが予測されます。そのため、地域包括支援センターには、従来の介護予防・権利擁護・総合相談にとどまらず、より広範な支援が求められます。認知症ケアの充実は喫緊の課題であり、とくに地域ごとの支援格差は深刻です。今後は、地域包括ケアシステムの強化や在宅介護支援の充実が求められます。

政府も「認知症基本法」成立を受け、本人の意思を尊重した共生社会の実現を目指しています。今後は、自治体ごとの施策推進や認知症ケア専門職の育成が加速するでしょう。また、AIやICT技術の活用も進むと予測されますが、それだけではなく、家族や地域とのつながりを強化する施策も不可欠です。

認知症支援は、制度の整備とともに、地域や家族の理解を深めることが重要です。今後の政策動向を注視しながら、現場の声を反映した支援策が求められます。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

まとめ|地域包括ケアシステムを活用し、認知症ケアを充実させよう!

地域包括ケアシステムは、認知症のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための基盤です。

住まいや医療、介護、予防、生活支援の連携により、多様なニーズに応じた支援が可能になります。

本記事では、認知症ケアを支える具体的な取り組みや、介護事業所が果たすべき役割を解説しました。

自社が担う支援の在り方を見直し、地域と協力しながらよりよいケア体制の構築を目指していきましょう。

監修:斉藤 圭一

主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)

神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。