【小濱道博の介護戦略塾】令和6年介護保険法改正審議中盤、介護サービス20年を徹底検証する 〜そこに”経営”は存在したのか〜 <第2回>

令和6年介護保険法改正審議が本格的にスタートしました。年内に取りまとめられ、来年1月の通常国会に、改正介護保険法案が提出されます。今月は、介護保険法20年の歴史を振り返り、令和6年介護保険法改正に備えたいと思います。

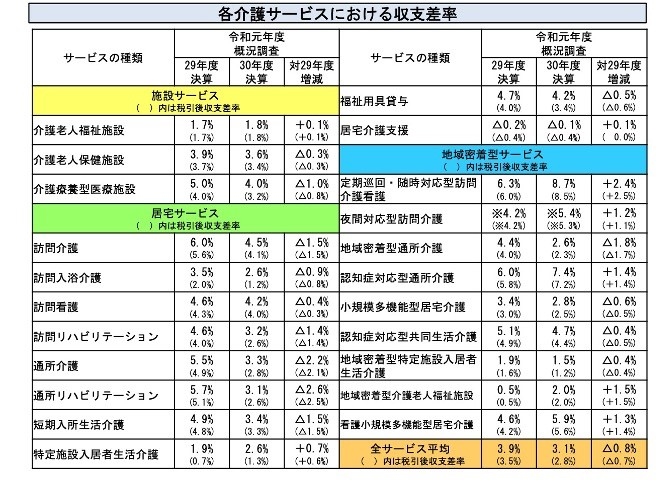

【第2回】営利法人の参入と自由経済市場への転換 1.営利法人の参入 介護保険法の最大の特徴は、措置の時代に参入を認めていなかった営利法人の参入を解禁したことでした。措置の時代は、低所得者などに利用が制限されて、一部の医療法人と社会福祉法人のみが介護事業の許認可を取る事が出来たのです。介護サービスの利用の可否、利用する施設は役所が決定する仕組みでした。特別養護老人ホームなどは利用者が役所から紹介されてくるので全く営業を考える必要が無かったのです。措置の時代の介護業界は、限定された排他的な狭い村社会でした。それが介護保険法によって村社会から一気に、すべての国民が平等に利用出来る大都会に変貌したのです。この段階での問題は、大都会になったことで介護サービスを提供する事業所が圧倒的に少なく、そこに勤務する介護職員の育成と確保が急務となったことでした。そのために取られたのが、営利法人の参入を認める事でした。その参入を促進するために介護報酬を高く設定したのです。その結果、営利法人の参入が加速し、介護資格ブームが起こり、主婦層を中心にホームヘルパー資格を競って取得する光景を至るところで見ることとなったのです。この時代に資格を取得したホームヘルパーやケアマネジャーが現在までの介護保険サービスを支えることとなります。また、営利法人の参入によって、保護主義的な措置から、自由経済市場の介護保険制度に一気に経営環境が変貌することとなりました。措置の時代には行政に守られていた社会福祉法人などは、その保護を外されて新規に参入してきた営利法人と競争することとなりました。行政は、制度は守りますが、個々の介護事業者を守ることはしません。経営体力やマネジメント力の低い事業者は自然淘汰されることとなったのです。それでも、在宅サービスの介護報酬は平成27年3月までは、平均収支差率が8%弱という高い水準で保たれて、経営者は取り立ててマネジメントをしなくても、一般企業並みの収益は確保出来た時代が続きました。しかし、平成27年介護報酬改定で状況は一変しました。実質改定率がマイナス4.7%の大幅なダウンとなったのです。それまで8%以上あった収支差率が一気に一般の中小企業並の3.3%まで落ち込む事態となりました。ここに置いて、経営体力の弱い事業者が倒産や廃業に進み、介護事業の倒産件数も増加の一途となっていきます。

2.施設から在宅への流れの加速

特別養護老人ホームについても、役所の保護下で安定的な経営を続けてきたものが、一気に収益の悪化に向かうこととなりました。その原因が介護保険制度のスローガンの一つであった施設から在宅への政策でした。介護保険法は高齢者の尊厳と自立支援を謳っています。可能な限り在宅で過ごすことの出来る在宅限界を高めることを理念とする制度です。そのため、在宅サービスの充実に焦点が置かれ、介護報酬の面で介護施設は、平成15年、18年の報酬改定でマイナス査定が続きました。また、平成17年10月には施設の食費、居住費のホテルコストが自費扱いとされたのです。その結果、行政同様の予算消費主義で、給与も公務員に準じるような経営では事業が成り立たなくなり、経営体質の改善を迫られる介護施設が増加することとなります。介護老人保健施設では、1986年に新設された施設ですが、当時の状況は、多くの医療法人では許認可が取りやすいので、とりあえず参入するというスタンスが多かったのです。介護事業は医療法人に取って副業的な位置づけであった時代でした。そのため介護老人保健施設の事業運営上の戦略が希薄で、空床リスクの低い長期滞在型の特養化した介護老人保健施設が多数、存在することとなったのです。そのような状況下で、介護老人保健施設は2017年介護保険法改正で、従来の在宅復帰施設とともに在宅復帰施設の役割が追記されます。在宅復帰が義務化したことによって、長期滞在型である特養化した介護老人保健施設が大きな方向転換を迫られることとなりました。また、いわゆる老人病院から転換となった介護療養型医療施設が、平成18年度制度改正で廃止が決定しましたが、遅々として介護療養型介護老人保健施設への転換が進まずに廃止期限が延期され、平成30年制度改正で介護医療院が新たな転換先となるなど、制度に翻弄される事態となりました。

2.施設から在宅への流れの加速

特別養護老人ホームについても、役所の保護下で安定的な経営を続けてきたものが、一気に収益の悪化に向かうこととなりました。その原因が介護保険制度のスローガンの一つであった施設から在宅への政策でした。介護保険法は高齢者の尊厳と自立支援を謳っています。可能な限り在宅で過ごすことの出来る在宅限界を高めることを理念とする制度です。そのため、在宅サービスの充実に焦点が置かれ、介護報酬の面で介護施設は、平成15年、18年の報酬改定でマイナス査定が続きました。また、平成17年10月には施設の食費、居住費のホテルコストが自費扱いとされたのです。その結果、行政同様の予算消費主義で、給与も公務員に準じるような経営では事業が成り立たなくなり、経営体質の改善を迫られる介護施設が増加することとなります。介護老人保健施設では、1986年に新設された施設ですが、当時の状況は、多くの医療法人では許認可が取りやすいので、とりあえず参入するというスタンスが多かったのです。介護事業は医療法人に取って副業的な位置づけであった時代でした。そのため介護老人保健施設の事業運営上の戦略が希薄で、空床リスクの低い長期滞在型の特養化した介護老人保健施設が多数、存在することとなったのです。そのような状況下で、介護老人保健施設は2017年介護保険法改正で、従来の在宅復帰施設とともに在宅復帰施設の役割が追記されます。在宅復帰が義務化したことによって、長期滞在型である特養化した介護老人保健施設が大きな方向転換を迫られることとなりました。また、いわゆる老人病院から転換となった介護療養型医療施設が、平成18年度制度改正で廃止が決定しましたが、遅々として介護療養型介護老人保健施設への転換が進まずに廃止期限が延期され、平成30年制度改正で介護医療院が新たな転換先となるなど、制度に翻弄される事態となりました。

|

小濱 道博氏 小濱介護経営事務所 代表 株式会社ベストワン 取締役 一般社団法人医療介護経営研究会(C-SR) 専務理事 C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問 日本全国でBCP、LIFE、実地指導対策などの介護経営コンサルティングを手がける。 介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。 全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター、一般企業等の主催講演会での講師実績は多数。 介護経営の支援実績は全国に多数。 |